|

Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |

|||

|

Home Termine Literatur Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie Impressum & Datenschutz |

|||

|

|

|||

|

|

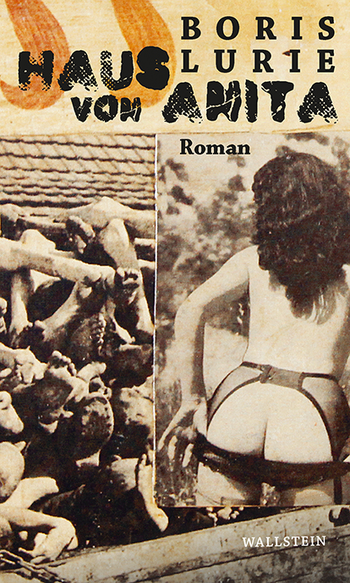

Eine Collage aus Perversion und

extremer Gewalt |

||

|

Pornographie Der französische Romancier Restif de La Bretonne definiert im Jahre 1769 die Pornographie als einen Diskurs über den Sex. Etymologisch meint Pornographie: Über Prostitution schreiben.

Tatsächlich handelt La Bretonnes Pamphlet von der Regulierung der Prostitution,

die eine »tugendhafte

Ausübung der Liebe«

gewährleisten möge. Er schlägt zu diesem Zweck staatlich verwaltete Bordelle

vor. Diesen »Museen der Laster« nehmen sich in den Folgejahren französische

Architekten an. Die Institutionen changieren zwischen Disziplinierung und

Subversion. Pornographie verzichtet auf eine Vermittlung zwischen dem Betrachter und dem Objekt der Begierde. Sie kennt keine Andeutungen mehr, nur noch Enthüllungen. Sie ist, mit einem Wort Jean Baudrillards, sexueller als der Sex, vielleicht gar ein Ausdruck verkümmerter Phantasie, da zutiefst eintönig und den Ablauf des Aktes beinahe mechanisch wiederholend. Sex wird in der Pornographie zur Konsumware, wenngleich die Spielarten dieser Ware breit gefächert sind: Vom billigen Online-Filmchen bis zur Kunst einer Annie Sprinkle oder eines Jeff Koons.

In der Literatur ist sie mit Namen wie Georges Bataille, dem Marquis de Sade,

mit Anaïs Nin, Henry Miller, D.H. Lawrence

und anderen verbunden. Pornografischer als der Porno Wenn der Porno sexueller als der Sex ist, dann ist Luries Romanfragment »Haus von Anita« pornografischer als der Porno. Mit Miller & Co. hat Luries Buch im Grunde nichts mehr zu tun. Denn wie auch in vielen seiner Bilder entwirft er hier eine den Geist irritierende Collage aus Sex und extremer Gewalt: Erinnerungen und Anspielungen an Shoah und Vernichtungslager reichern die pornografische Darstellung so an, dass sie nicht mehr einfach konsumiert werden kann, da sie ins Ekelerregende, Blasphemische und bodenlos Obszöne driftet: Mag das Löffeln von Sperma aus einer Tasse durchaus noch in den Bereich des Pornografischen fallen, so überschreiten viele Szenen den guten Geschmack: das Zerstückeln der Körper, zugenähte Lippen, der Verzehr von Menschenfleisch und Exkrementen, das Zerquetschen und Abbeißen eines Penis oder die Penetration mit Hilfe einer toten Maus, sowie die Masturbation mit einem Davidstern. Das ist allenthalben als SS-Pornografie zu bezeichnen, die Lurie der Gesellschaft wie einen Spiegel vorhält. Die Vorbemerkung des Übersetzers spricht ein wenig diplomatischer von einer Meditation »über die Aufzehrung des menschlichen Körpers durch mörderische Zwangsarbeit beziehungsweise sein Verschwinden in der zwanghaft wiederholten Lustsimulation.« Boris Lurie

In diesem Zusammenhang gilt zu bedenken, wer hier schreibt: Boris Lurie, 1924 in

Leningrad in eine säkulare jüdische Familie hineingeboren und in Riga

aufgewachsen, starb 2008 in New York. Als Jugendlicher verbrachte er ab 1941

mehrere Jahre in Arbeits- und Konzentrationslagern. 1941 wurden Teile seiner

Familie Opfer des Massakers im Wald von Rumbula (Riga). Die SS unter der Leitung

von Friedrich Jeckeln erschoss damals mit Hilfe der deutschen Polizei und

lettischen Hilfspolizisten rund 27.000 Juden. Lurie ist damals gerade 16 Jahre

alt. In einer Stelle des Buches heißt es in Anspielung auf das Massaker: »DU

wirst nie wieder sechzehn sein!«

Nach seiner Befreiung 1945 wandert Lurie ein Jahr später mit seinem Vater in die

USA aus, wo er beginnt, als Künstler zu arbeiten. Er begründet die

No!Art-Bewegung mit. Grundlage seiner Arbeiten sind die eigenen Erfahrungen in

Buchenwald. Inhalt des Romans Diese Gegenüberstellung kennzeichnet auch den Roman »Haus von Anita«. Der Inhalt ist schnell erzählt: Vier Herrinnen residieren in Manhattan, New York, wo sie sich vier Sklaven halten: Fritz, Hans, den Kapo Aldo und Bobby, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt wird. Bobby schildert den Alltag der freiwillig Versklavten, ihre Erlebnisse, ihre Gefühle und Gedanken. Dieser Alltag besteht allein aus purer Gewalt und einer Unzahl sexueller Handlungen.

Eine besondere Rolle nimmt hierbei die jüdische Herrin Judy Stone ein, die

zwischenzeitlich geistig degeneriert, doch mit Hilfe von Bobby wieder zu neuem

Leben erwacht. Die Sklaven tragen KZ-Bekleidung, eintätowierte Nummern, betätigen sich als Haarsammler. Aus dem Wandschrank wird ein dem Sklaven Bobby teuflisch ähnlich sehender, toter KZ-Häftling als Sexpuppe hervorgeholt. Die Welt wird bemessen »nach Schwanzeslänge und Fotzentiefe.« Körpersäfte fließen unaufhörlich: Sperma, Blut, Kot, Urin, Spucke, Tränen, Kotze und Muttermilch. In den Augen der Sklaven dienen Ekel und Gewalt allein der Kunst ihrer Herrinnen. Am Ende taucht eine Gruppe toter »Touristen« aus Rumbula auf. Sie liegen stinkend im Flur herum. Es ist der Anfang vom Ende der Institution, in der Bobby und die anderen so enthusiastisch dienen. Anklage

Luries Roman ist Fragment geblieben. Eine Veröffentlichung hat er selbst nicht

mehr erlebt. Das Buch ist eine Anklage gegen die Verdrängung der Gräueltaten,

eine Aufarbeitung seiner eigenen Traumata, eine Kritik an der sexuell

aufgeladenen Konsumkultur und eine böse Satire auf den (damaligen) Kunstbetrieb

(die Pop-Art, Giacometti, das Bauhaus, den Kunsthandel etc.). Es ist

schonungslos, bewusst Ekel erregend und grotesk. Irritierend ist das Wohlwollen,

mit dem der Sklave Bobby all die Perversionen mitmacht und sie zustimmend

erträgt. »Haus von Anita« ist keine Unterhaltung, es stemmt sich gegen jede

seichte Unterhaltung. In seiner sprachlichen wie inhaltlichen Radikalität

provoziert es gewiss auch heute noch, gut 13 Jahre nach Luries Tod. |

Boris Lurie

|

||

|

|

|||