|

Karl Kraus wird am 28. April 1874 im nordböhmischen Gitschin (heute:

Jicín) als neuntes Kind des jüdischen Papierfabrikanten Jakob Kraus und

dessen Frau Ernestine (geb. Kantor) geboren. Er ist drei Jahre alt, als

die Familie nach Wien umzieht. Nach dem Abitur immatrikuliert er sich

1892 auf Drängen seines Vaters an der juristischen Fakultät der

Universität Wien. Der junge Kraus ist häufig im Literatencafé »Griensteidl«

zu finden. Dort lernt er den Kreis um den Schriftsteller und Kritiker

Hermann Bahr kennen.

1894 wechselt Kraus, obwohl sein Vater es mißbilligt, an die

philosophische Fakultät und hört philosophische und germanistische

Vorlesungen. Schon als Student veröffentlicht er literaturkritische

Beiträge, u. a. in der Zeitschrift »Die Gesellschaft«. Er tritt als

Schauspieler, Regisseur und Vortragskünstler in Erscheinung und ist mit

Mitgliedern der Gruppe »Jungwien« wie Arthur Schnitzler und Hugo von

Hofmannsthal befreundet. 1897 verfaßt er die Satire »Die demolierte

Literatur«, in der er sich von der Dekadenz der Gruppe »Jungwien«

distanziert. Als Wiener Korrespondent veröffentlicht er Beiträge in der

»Breslauer Zeitung«.

1898 bricht Kraus sein Studium endgültig ab und beginnt für die

Zeitschrift »Wage« zu arbeiten. Er mußte jedoch bald erkennen, daß

betriebliche Rücksichtnahmen und von der Redaktion selbst auferlegte

Zensur seinen Vorstellungen von einer freien Presse widersprachen. »Als

Chroniquer der »Wage« hatte ich wöchentlich länger darüber nachdenken

müssen, was ich schreiben dürfe, als alles das zu schreiben Zeit

erfordert hätte, was ich nicht schreiben durfte.« (»Die Fackel« 5, 10) 1898 bricht Kraus sein Studium endgültig ab und beginnt für die

Zeitschrift »Wage« zu arbeiten. Er mußte jedoch bald erkennen, daß

betriebliche Rücksichtnahmen und von der Redaktion selbst auferlegte

Zensur seinen Vorstellungen von einer freien Presse widersprachen. »Als

Chroniquer der »Wage« hatte ich wöchentlich länger darüber nachdenken

müssen, was ich schreiben dürfe, als alles das zu schreiben Zeit

erfordert hätte, was ich nicht schreiben durfte.« (»Die Fackel« 5, 10)

So gründete er im April 1899 konsequenterweise seine Zeitschrift »Die

Fackel«, an der in den folgenden Jahren u. a. Persönlichkeiten wie Egon

Friedell, Peter Altenberg, Else Lasker-Schüler, Heinrich Mann, Arnold

Schönberg, Frank Wedekind und Franz Werfel mitarbeiten.

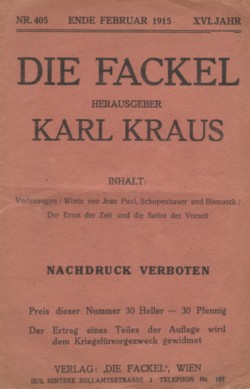

»Die Fackel« entwickelt sich zu einer führenden kultur- und

gesellschaftskritischen Zeitschrift, in der Kraus 37 Jahre lang alle

Bereiche des gesellschaftlichen Lebens analysiert und kritisiert. Von

November 1911 an ist Kraus alleiniger Autor der »Fackel«, von der

insgesamt 415 Ausgaben in 922 Nummern mit 23 000 Seiten erscheinen. »Die Fackel« entwickelt sich zu einer führenden kultur- und

gesellschaftskritischen Zeitschrift, in der Kraus 37 Jahre lang alle

Bereiche des gesellschaftlichen Lebens analysiert und kritisiert. Von

November 1911 an ist Kraus alleiniger Autor der »Fackel«, von der

insgesamt 415 Ausgaben in 922 Nummern mit 23 000 Seiten erscheinen.

Im Oktober 1899 verläßt Kraus die jüdische Religionsgemeinschaft.

1902 erscheint sein Essay »Sittlichkeit und Kriminalität«, in dem er die

Doppelmoral von Justiz, Presse und Gesellschaft anprangert.

1909 erscheinen in dem Band »Sprüche und Widersprüche« erste Aphorismen.

1911 konvertiert er zum Katholizismus. Sein Essay »Heine und die Folgen«

behandelt kritisch das instrumentelle Verhältnis der zeitgenössischen

Literatur zur Sprache.

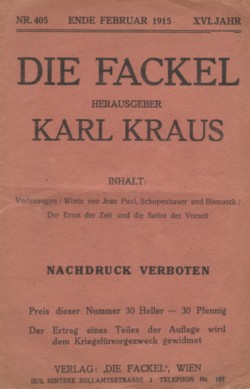

In den Kriegsjahren 1914-1918 wird »Die Fackel« mehrmals konfisziert,

weil Kraus in ihr für eine pazifistische Haltung eintritt und scharf

gegen die österreichische Kriegspolitik polemisiert.

1916 Mit »Worte in Versen« erscheint der erste von neun Gedichtbänden.

1918/19 erscheint sein Antikriegsdrama »Die letzten Tage der Menschheit«

in Sonderheften der »Fackel«, die nicht im Abonnement zu beziehen sind.

Dieses kulturpessimistische Sittengemälde vom Niedergang einer Welt, die

den Krieg als »heiligen Verteilungskrieg« begreift, ist als monumentale

Warnung an die Menschheit vor dem Untergang heute aktueller denn je.

Es erscheinen weitere Aphorismen in dem Band »Nachts« sowie Essays in

dem Band »Weltgericht«.

1923 Aus Protest gegen Max Reinhardts Welttheateraufführungen vor und im

Salzburger Dom tritt Karl Kraus aus der katholischen Kirche aus, einer

Kirche, die im Krieg die Waffen segnete und sich nun zur Theaterkulisse

benützen läßt. 1923 Aus Protest gegen Max Reinhardts Welttheateraufführungen vor und im

Salzburger Dom tritt Karl Kraus aus der katholischen Kirche aus, einer

Kirche, die im Krieg die Waffen segnete und sich nun zur Theaterkulisse

benützen läßt.

Seine häufig polemische Kritik attackiert in den 20er Jahren besonders

die Machenschaften der Wiener Polizei und die Verlogenheit der Presse

sowie den Berliner Theaterkritiker und selbsterklärten Pazifisten Alfred

Kerr, den er schließlich als Verfasser blutrünstiger Kriegsgedichte, die

unter dem Pseudonym »Gottlieb« erschienen waren, entlarvt.

1925 hält Kraus mehrere Vorlesungen an der Sorbonne in Paris und wird im

selben Jahr von französischen Professoren für den Nobelpreis

vorgeschlagen. Immer wieder warnt Kraus in Vorlesungen und Artikeln

sowohl vor der drohenden »Entmenschlichung« durch den

Nationalsozialismus als auch vor dem Versagen sozialdemokratischer

Politik.

1933 beginnt Kraus die Arbeit an einer Analyse der Nationalsozialisten

und ihrer Sympathisanten, »Die dritte Walpurgisnacht«, von der zu

Lebzeiten das Fragment »Warum die Fackel nicht erscheint« veröffentlicht

wird. Vollständig wird sie erst posthum 1952 publiziert.

Kraus nimmt seine Arbeit an einer Sprachlehre, die er schon in den 20er

Jahren begonnen hatte, wieder auf. Sie erscheint jedoch erst 1937

posthum unter dem Titel »Die Sprache«.

Im Februar 1936 erscheint die letzte Ausgabe der »Fackel«.

Bereits seit 1933 leidet Karl Kraus an einer Herzerkrankung. Er stirbt

am 12. Juni 1936 an einer Herzembolie. Das Grab befindet sich auf dem

Wiener Zentralfriedhof in der Gruppe 5 A, Reihe 1, Nummer 22.

»Im Anfang

war die Presse

und dann erschien die Welt.

Im eigenen Interesse

hat sie sich uns gesellt.

Nach unserer Vorbereitung

sieht Gott, daß es gelingt,

und so die Welt zur Zeitung

er bringt […]

Sie lesen, was erschienen,

sie denken, was man meint.

Noch mehr läßt sich verdienen,

wenn etwas nicht erscheint.«

„Das Lied von der Presse“, aus: „Literatur oder Man wird doch da sehen“,

1921, in: Dramen, Suhrkamp, 1. A., 1989, S. 57

Seine in Aphorismen gegossenen Ansichten, Essays und Kritiken über die

Verhältnisse zwischen Männer und Frauen, den Zustand der Kultur der

Österreicher und Deutschen, insbesondere über ihren Umgang mit der

deutschen Sprache, polarisieren noch siebzig Jahre nach seinem Tod die

mittlerweile post postmodernen Zeitgenossen.

Was Karl Kraus zu einer der herausragenden publizistischen Größen seiner

Zeit machte, liegt nicht zuletzt darin begründet, daß er über sein

eigenes Medium, die kulturkritische Zeitschrift »Die Fackel«, nach

Belieben verfügen konnte. Er mußte keine Rücksichten auf konservative

Verleger oder umsatzorientierte Anzeigenleiter nehmen. »Die Fackel« ist

mit ihren 415 Ausgaben in 922 Nummern (viele Hefte waren Doppel-,

Dreifach- oder Mehrfachnummern) auf 23 000 Seiten ein publizistischer

Erfolg geworden, was belegt, daß Karl Kraus mit seinen Beiträgen meist

auch den Nerv des Themas getroffen und freigelegt hat. Am Ende war er

freilich pleite.

»Ich

lese keine Manuskripte und keine Drucksachen,

brauche keine Zeitungsausschnitte,

interessiere mich für keine Zeitschriften,

begehre keine Rezensionsexemplare und versende keine,

bespreche keine Bücher, sondern werfe sie weg,

prüfe keine Talente,

gebe keine Autogramme […]

besuche keine Vorlesungen außer den eigenen […]

erteile keinen Rat und weiß keinen,

mache keinen Besuch und empfange keinen,

schreibe keinen Brief und will keinen lesen und

verweise auf die völlige Aussichtslosigkeit jedes Versuchs, mich zu

irgendeiner der hier angedeuteten oder wie immer beschaffenen, schon in

ihrer Vorstellung meine Arbeit störenden, mein Missbehagen an der

Außenwelt mehrenden Verbindungen mit eben dieser bestimmen zu wollen,

und habe nur noch die Bitte, die auf alle derlei Unternehmungen

vergeudeten Porto- und sonstigen Kosten von jetzt an der Gesellschaft

der Freunde Wien I, Singerstraße 16, zuzuwenden.«

Weigel, Kraus oder die Macht der Ohnmacht, S.86

Sein publizistisches Credo, die Dinge klar und schnörkellos bei ihrem

Namen zu nennen, sensibilisierte die Leserschaft. Den einen war Kraus

immer für einen Skandal gut. Anderen galt er als unbestechliche

moralische Instanz. Er schaute den agierenden Personen des politischen

und kulturellen Zeitgeschehens auf’s Maul, entlarvte rhetorisch brillant

die Inkompetenz seiner Kollegen, sezierte mit seinem Schreibwerkzeug die

Verlogenheit der Politiker und attackierte genüßlich die Doppelmoral der

klerikalen und staatlichen Sittenwächter.

Die Aphorismen und Statements von Karl Kraus zeigen seine

thematische Bandbreite und demonstrieren eindrucksvoll seine

stilistische Virtuosität. Sein kulturpessimistisches und

medienkritisches Werk hat die Zeit überstanden, und er wird aktuell

bleiben, solange die tatsächliche Dimension des Geschehens in den

Floskeln der Ereignissprachen der Medienmacher verschwindet.

Herbert Debes

|

Aphorismensammlung:

Sprüche und Widersprüche

Pro domo et mundo

Nachts

Die Fackel

online als gratis Volltext

Die 922 Nummern und rund 22.500 Seiten der vom

österreichischen Schriftsteller Karl Kraus 1899 gegründeten Zeitschrift

"Die Fackel" sind ab sofort dank eines Projekts des Austrian Academy

Corpus der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) online

abrufbar.

Um Zugang zu erhalten, ist auf

aac.ac.at/fackel eine

Gratis-Registrierung nötig, auch eine Volltext-Suche ist möglich.

Getestet, und es funktioniert. |

Karl

Kraus

Karl

Kraus  1898 bricht Kraus sein Studium endgültig ab und beginnt für die

Zeitschrift »Wage« zu arbeiten. Er mußte jedoch bald erkennen, daß

betriebliche Rücksichtnahmen und von der Redaktion selbst auferlegte

Zensur seinen Vorstellungen von einer freien Presse widersprachen. »Als

Chroniquer der »Wage« hatte ich wöchentlich länger darüber nachdenken

müssen, was ich schreiben dürfe, als alles das zu schreiben Zeit

erfordert hätte, was ich nicht schreiben durfte.« (»Die Fackel« 5, 10)

1898 bricht Kraus sein Studium endgültig ab und beginnt für die

Zeitschrift »Wage« zu arbeiten. Er mußte jedoch bald erkennen, daß

betriebliche Rücksichtnahmen und von der Redaktion selbst auferlegte

Zensur seinen Vorstellungen von einer freien Presse widersprachen. »Als

Chroniquer der »Wage« hatte ich wöchentlich länger darüber nachdenken

müssen, was ich schreiben dürfe, als alles das zu schreiben Zeit

erfordert hätte, was ich nicht schreiben durfte.« (»Die Fackel« 5, 10) »Die Fackel« entwickelt sich zu einer führenden kultur- und

gesellschaftskritischen Zeitschrift, in der Kraus 37 Jahre lang alle

Bereiche des gesellschaftlichen Lebens analysiert und kritisiert. Von

November 1911 an ist Kraus alleiniger Autor der »Fackel«, von der

insgesamt 415 Ausgaben in 922 Nummern mit 23 000 Seiten erscheinen.

»Die Fackel« entwickelt sich zu einer führenden kultur- und

gesellschaftskritischen Zeitschrift, in der Kraus 37 Jahre lang alle

Bereiche des gesellschaftlichen Lebens analysiert und kritisiert. Von

November 1911 an ist Kraus alleiniger Autor der »Fackel«, von der

insgesamt 415 Ausgaben in 922 Nummern mit 23 000 Seiten erscheinen. 1923 Aus Protest gegen Max Reinhardts Welttheateraufführungen vor und im

Salzburger Dom tritt Karl Kraus aus der katholischen Kirche aus, einer

Kirche, die im Krieg die Waffen segnete und sich nun zur Theaterkulisse

benützen läßt.

1923 Aus Protest gegen Max Reinhardts Welttheateraufführungen vor und im

Salzburger Dom tritt Karl Kraus aus der katholischen Kirche aus, einer

Kirche, die im Krieg die Waffen segnete und sich nun zur Theaterkulisse

benützen läßt.