|

In den frühen Morgenstunden des 21. März 1973 erschoß sich in Offenbach

am Main der Philosoph, Autor und Übersetzer Dieter Leisegang. In den

Stunden zuvor hatte er Briefe geschrieben. Einer war an die

Kriminalpolizei gerichtet, in dem er seinen freien Entschluß zum Freitod

mitteilte, und daß er die Waffe, von deren Existenz niemand Kenntnis

gehabt habe, während seines Aufenthaltes in Südafrika eigens zu diesem

Zwecke erworben hatte.

Bis

zu seinem Freitod hatte Leisegang neben einigen kleinen, z.T. selbst

verlegten Gedichtbändchen (»Bilder der Frühe«, »Übung eines Weges«,

»Brüche«, »Überschreitungen«, »Intérieurs«, »Hoffmann am Fenster«,

»Unordentliche Gegend«, »Aus privaten Gründen«), Essays (»Die Form

sichtbar machen«, »Die Welt lesen«, »Aber trenne die Schichten ...«) und

philosophische Schriften (u. a. »Dimension und Totalität«)

veröffentlicht. Er übersetzte W. H. Auden, Hart Crane und Edvard Kocbek

ins Deutsche, und schrieb für das Hessische Fernsehen Kulturbeiträge u.

a. »Ich schreibe ... Resignation und Tendenz in der deutschen Lyrik nach

Auschwitz«.

Leisegang hatte 1969, 27-jährig, mit »valde

laudabile, summa cum laude« bei T.W.Adorno und Julius

Schaaf seine Promotion in Philosophie (»Die drei Potenzen der

Relation«) abgelegt und einen Lehrauftrag für Geschichte der

Philosophie, insbesondere der Kunsttheorie an der

Johann-Wolfgang-von-Goethe-Universität erhalten.

Bereits als 26-jähriger hatte er an der Werkkunstschule Offenbach am

Main einen Lehrauftrag für Ästhetik erhalten, sowie eine Dozentur für

Text und Rhetorik an der Fachschule für Industriewerbung und

Absatzförderung in Kassel.

Von

1971 bis zu seinem Freitod war er als Cheftexter und Konzeptionist bei

der Deutschen Olivetti in Frankfurt/M beschäftigt, 1972 unterbrochen

durch eine Gastdozentur an der University of the Witwatersrand in

Johannesburg, Südafrika. Von

1971 bis zu seinem Freitod war er als Cheftexter und Konzeptionist bei

der Deutschen Olivetti in Frankfurt/M beschäftigt, 1972 unterbrochen

durch eine Gastdozentur an der University of the Witwatersrand in

Johannesburg, Südafrika.

Das ist mehr als ordentlich für einen Jungen, der am 25. November im

Kriegswinter 1942 als zwölftes Kind des Malers und Kartographen Gustav

Leisegang geboren wurde, und, wahrscheinlich bedingt durch die

Mangelernährung der Kriegs- und Nachkriegsjahre, an Tuberkulose

erkrankte. 1966 mußte er sein Studium unterbrechen, und war mehrere

Monate in einem Davoser Sanatorium in Behandlung. Sein Aufenthalt auf

dem Zauberberg konnte ihn jedoch nicht vor einer Operation bewahren, bei

der ihm 1967 ein Teil eines Lungenflügels entfernt werden mußte.

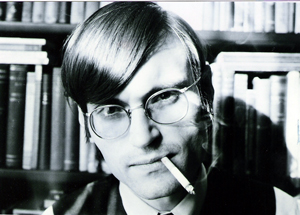

Trotzdem rauchte Dieter Leisegang. Er rauchte viel.

»Inhalierend Virginias / Riesige Felder«

sitzt er, unzeitgemäß korrekt, mit weißem Hemd, Krawatte und Weste

gekleidet, vor seinen Büchern am Schreibtisch und sieht den Betrachter

an. Er schaut ihm in die Augen, den Kopf leicht geneigt, die Zigarette

im Mundwinkel als Zeichen seiner Selbstbewußtheit, fordert er den

Betrachter heraus, seinem Blick standzuhalten.

Die trotzige Ernsthaftigkeit, mit der sich Dieter Leisegang in seiner

äußeren Erscheinung, wie in seinem Selbstverständnis als Künstler

mit seiner »mühseligen

Arbeit an den Zügen des Menschlichen« vom politischen und ästhetischen Mainstream der späten 60er und frühen 70er Jahre

abgesetzt hat, war

wohl mit ein Grund, warum er eine Randfigur des Literaturbetriebes

geblieben ist.

Wenn er sich bewarb, sprach er einmal vor. Schmeicheleien haßte er,

Penetranz war ihm zuwider. Reiner Kunze hatte recht, als er fragte »... wo

war Eure anspruchsvolle Literaturkritik, als Leisegang auftauchte?« Die

war da, kam aber mit Leisegang zu Lebzeiten nicht zurecht.

Einer, »der

für keine Partei wirbt« war im hochpolitisierten Kulturbetrieb nicht zu

gebrauchen. Erst nach dem Schuß im Morgengrauen hatte sie Verwendung für

Dieter Leisegang. Nun, da er sich verabschiedet hatte »Keine weiteren

Reden. Papa und der liebe Gott erwarten mich zum Kaffee«, ließ es sich

trefflich über das »rettungslose Ich« mutmaßen. Büchner und Kleist

wurden als seine Brüder im Geiste heraufbeschworen. Ehemalige Lehrer

erinnerten sich plötzlich, daß der »Hochbegabte« sie bereits als

Obersekundaner in Diskussionen über Kleists Selbstmord verstrickt habe.

1980

erschien bei Suhrkamp der Band »Lauter letzte Worte« mit Gedichten,

Miniaturen und einem Nachwort von Karl Corino, das unter dem Titel »Das rettunglose

Ich«, die Unausweichlichkeit von Leisegangs Freitod zu belegen versucht: »Mit Dädalus. Dädalus hat der Autor sein Kardinalsthema, den Suizid,

wohl erstmals auf der Ebene der Kunst formuliert, jene schmerzliche

Entelechie, die sich 14 Jahre später vollendete.« Und: »Er

beschwor den Tod in immer neuen Bildern und fristete das Leben von

Gedicht zu Gedicht.« 1980

erschien bei Suhrkamp der Band »Lauter letzte Worte« mit Gedichten,

Miniaturen und einem Nachwort von Karl Corino, das unter dem Titel »Das rettunglose

Ich«, die Unausweichlichkeit von Leisegangs Freitod zu belegen versucht: »Mit Dädalus. Dädalus hat der Autor sein Kardinalsthema, den Suizid,

wohl erstmals auf der Ebene der Kunst formuliert, jene schmerzliche

Entelechie, die sich 14 Jahre später vollendete.« Und: »Er

beschwor den Tod in immer neuen Bildern und fristete das Leben von

Gedicht zu Gedicht.«

Ich kann diese

romantische Versuchung

zwar emotional nachvollziehen, halte

allerdings dagegen, daß es, rational betrachtet, niemandes »Bestimmung«

sein kann, sich

das Leben zu nehmen.

Indes - Dieter Leisegang hatte offenbar für sich

selbst schwer genug wiegende Gründe, dies zu tun. Private, die uns hier

nichts angehen und philosophische, über die man nachdenken darf.

Wer einen Blick in Leisegangs letzte Veröffentlichung, den Aufsatz »Dimension und Totalität - Entwurf einer

Philosophie der Beziehung« wirft, liest dem Text vorangestellt ein Zitat

von Pierre Teilhard de Chardin »Totalisieren ohne zu entpersonalisieren.

Zugleich das Ganze und die Elemente retten. Darum geht es.«

Darunter wollte es der Autor offenbar nicht machen: Das Ganze und

die Elemente ... retten... Ausgerechnet er, der von sich selbst sagte:

»In meinen philosophischen Arbeiten komme ich mir vor wie ein Bauer, der

sich vergeblich bemüht, Hochdeutsch zu reden.«

Hören wir doch mal rein:

»Es geht darum, das, was ist, auf eine rationelle Weise und in

grundlegendem Sinne zu begreifen. Bevor das, was ist, nicht derart

begriffen wird, kann von ihm keine artikulierte Rede sein. Beantworten

zu wollen, was denn das, was ist, sei, bevor es begriffen wurde, ist

schlechthin unmöglich. Begreife ich das, was ist, so auch in ihm eo ipso

das, was war und sein kann. Das, was ist, ist immer zugleich die gesamte

Geschichte seines Gewordenseins und Werden-Könnens. Es repräsentiert,

indem es das, was es ist, ist, den Entwurf seines Sein-Könnens, seines

Vollzugs in die Zukunft seiner selbst, mit. Der Entwurf hält das, was

ist, in einem Netz von Möglichkeiten gefangen. Dieses 'Netz von

Möglichkeiten' weiß, wer weiß, was das, was ist, ist.«

Diese von Heidegger und Wittgenstein imprägnierten, atemlos aber präzise

gesetzten Wertmarken spiegeln Leisegangs hohen intellektuellen Anspruch

an sich selbst, und lassen jene

existentielle Verzweiflung ahnen, welche

Kierkegaard einst die

Krankheit zum Tode

genannt hat, und mit der Leisegang

um verläßliche Erkenntnis von Identität, um die

»Züge des Menschlichen«

gerungen haben mag.

Hans Blumenberg schreibt in seinem eben erschienenen Buch »Beschreibung

des Menschen«: »Nur

der Mensch kann leben und dabei unglücklich sein. Er kann also gerade

das verfehlen, was ihm der Sinn seines Daseins zu sein scheint. Noch

wenn er Selbstmord begeht, wendet er einen letzten aller seiner

Kunstgriffe an: er versucht Selbsterhaltung um jeden Preis, selbst den

des Lebens, um wenigsten die Möglichkeit seiner Identität nicht selbst

dementieren zu müssen. Der Tod läßt sie, wie sein natürlicher Eintritt

sonst auch, offen. Insofern gehört die Möglichkeit der Selbsttötung zu

den Auszeichnungen eines Wesens, dem das Gelingen seines Daseins nicht

zuverlässig programmiert ist.« So gesehen lag in Leisegangs »Netz von

Möglichkeiten« auch die »rettende« Waffe, die er sich in Südafrika

besorgt hatte ...

Herbert Debes

ps

Dieter Leisegang ist mit seinem Gedicht »Einsam und allein«

(Einsam ist ja noch zu leben) in dem von

Marcel Reich-Ranicki herausgegebenen Kanon »Die deutsche Literatur -

Gedichte« vertreten.

Drei Gedichte:

Dieter Leisegang

Einsam und allein

Einsam ist ja noch zu leben

Hier ein Ich und dort die andern

Kann durch die Alleen wandern

Und auf Aussichtstürmen schweben

Einsam ist noch nicht allein

Hat noch Augen, Ohren, Hände

Und das Spiel der Gegenstände:

Und die Trauer, da zu sein

Doch allein ist alles ein

Ist nicht da, nicht dort, nicht eben

Kann nicht nehmen oder geben

Leergelebt und allgemein

Oktober 1972

Coca-Cola

für

Jolei

Natürlich wissen wir, wenn wir arbeiten, nie recht

ob alles dies, was uns einfällt, an Objekten, an

Wortverbindungen, nicht einfach überflüssig

längst getan ist, von solchen, denen ihr Tun

noch notwendig war. Wir beide aber, dessen eingedenk

haben uns ganz in uns selbst entwickelt: kein

Äußeres läßt uns noch aufhorchen. Gerade weil

heute alles nach außen geht, das Private verfemt ist

als Chinoiserie, und die Lösung unsrer Probleme

abhängen soll nicht von »Kunst und nochmals Kunst«

sondern von Politik, Haltung, Gewissen, haben

wir unseren Frieden innen errichtet: Du, in Deinen blauen

Stuben, und ich, etwas anspruchsvoller, so mir vorm

Fenster das vorbeifließt, was alt wie der Main ist

auch einige Blicke mir reichen bis an die

Ausläufer der Wetterau. - Unsre wenigen Freunde

sind gerne bereit, uns schweigend zu nehmen: mithin

fallen nur selten Worte übers Metier, da es uns

ohnehin schwer ist, und wir nicht einhergehn

wollen als Retter der Menschheit, auch keine

Gedanken verschwenden an die großen

weltbewegenden Dinge, ja, eher zu sagen bereit sind:

alles ist gut. Wirklich, dies Insichsein ist selten

geworden. Immer wieder müssen wir sehen: dieser fällt ab

und jener wird sich fremder in unserem Kreis -

Gegen die Schulen ist nichts zu sagen. Wir

lernten zumindest, einiges Verständnis zu

haben. Aber es ist traurig, in unserem Alter schon

weis sein zu müssen. Jedenfalls durchschaut sich die

Verlogenheit dieser uns aufgezwungnen Natur, weswegen

allmählicher Abstand auch davon nicht teuer käme –

Ich, für meinen Teil, bin (und Du sicher auch) mit

jedem Ende einverstanden. Wenn das Machen von Kunst

in unseren Räumen unmöglich wird, stellen wir's ein

Was wäre schon verloren, wieso soll uns dies

»Immer und ewig« in Fraktur überm Küchentisch hängen?

Wir könnten uns sicher ebensogut mit anderm befassen

Einem, dem man seine fatalen Züge (ein jegliches hat

sie) lieber verziehe. - Die Stadt, in der wir leben

hat gegen jede Erwartung weder Tradition noch

Kultur. Kein Cafe, wo Modigliani oder Sartre jemals

einen Stuhl berühmt gemacht hätten, keine Solitude, die

wenigstens Schiller durchschritten, nichts, was den

Atem nimmt; also können wir existieren bei jedem

Wetter, Katastrophen größeren Ausmaßes würden uns

allenfalls die Spaziergänge (die uns wesentlich sind)

kosten, mehr aber nicht. Unauffällig gekleidet, wie

wir sind, ist es uns möglich, unterzutauchen, im

abendlichen Betrieb mitzuschwimmen, einen VW zu fahren

und endlich: allein zu sein in der friedlichen

Art ausgeruhter Leute. - Auf jeden Fall haben wir uns

abgewöhnt, Du mit einiger Leichtigkeit und auch ich

mehr im Vorbeigehn, irgendeine Schuld bei uns zu suchen

für irgend etwas. Sind wir betrübt, so schieben wir

alles aufs Klima. Dieser Pragmatismus, der sich bei

uns längst bewährt hat (so sind wir nämlich alles andre

als Land-Läufige), ist nur eine Folge unserer

gar nicht heimlichen Liebe zu Amerika, wo der Betrieb

noch größer, der Zerfall dessen, was Bildung heißt

noch hinreißender sein soll. - Unser Religionsersatz

läßt sich in einem Namen ausdrücken: Coca-Cola. Sicher

geht es dem gut bei uns, hie und da nur erwähnt

ohne Emphase, ohne jeden Aufwand an Stimmkraft

uneigentlich also, da jede auch noch so geringe

Verehrung in Anbetracht dieses Gegenstandes

anheim fiele der Lächerlichkeit (mit unserer Abneigung

gegen Kabarettistisches, gegen Dada und

solcherlei wäre schon ein Kleines davon unverträglich) –

In der Ewigkeit erst scheiden sich unsre

Geister, denn Verschiedenes meinen wir wohl

mit ein und demselben (Deine Bilder, meine Verse)

So können wir unbesorgt um unser Eigenes

einander die Sätze ergänzen, die ohnehin nur

äußerst rhapsodisch ins Stille fahren (»zu sagen des

Herzens Meinung« ist uns das Liebste zwar: doch

selten, bitte! Nicht immerfort!); aus zwei Mündern

trägt unser Monolog sich vor, eine Rede, die für

keine Partei wirbt, auch nicht für die unsre. Vielleicht

macht dies uns einigermaßen erträglich: den

andern

Die alten Themen

Noch einmal vor der Kunst stehen

Mit solcher Nüchternheit und Ehrfurcht

Wissend, daß der Ernst sie bewohnt

Diese mühselige Arbeit

An den Zügen des Menschlichen

Wie man vor ihr stand als Zwölf-

Dreizehnjähriger: sich

Bei Regenwetter aus Bachs Notenbüchlein

Erneuerte (jenseits von Lust und

All dem Vergeblichen)

In Herrmann und Dorothea geblättert

Kurzgeschichten von Hawthorne, die man

Nie mehr los wird

Weil sie von Herbstfarben durchzogen sind

Bevölkert von unaufdringlichen Einsamkeiten

Nur manchmal noch, gegen Abend

In der Erinnerung an sterbende Zimmer

(Von Straßen spärlich umrandet) spielen

Wie aus längst verschlossenen Räumen

Die alten Themen herüber

24. Februar 1969

|

1980

erschien bei Suhrkamp der Band »Lauter letzte Worte« mit Gedichten,

Miniaturen und einem Nachwort von Karl Corino, das unter dem Titel »Das rettunglose

Ich«, die Unausweichlichkeit von Leisegangs Freitod zu belegen versucht: »Mit Dädalus. Dädalus hat der Autor sein Kardinalsthema, den Suizid,

wohl erstmals auf der Ebene der Kunst formuliert, jene schmerzliche

Entelechie, die sich 14 Jahre später vollendete.« Und: »Er

beschwor den Tod in immer neuen Bildern und fristete das Leben von

Gedicht zu Gedicht.«

1980

erschien bei Suhrkamp der Band »Lauter letzte Worte« mit Gedichten,

Miniaturen und einem Nachwort von Karl Corino, das unter dem Titel »Das rettunglose

Ich«, die Unausweichlichkeit von Leisegangs Freitod zu belegen versucht: »Mit Dädalus. Dädalus hat der Autor sein Kardinalsthema, den Suizid,

wohl erstmals auf der Ebene der Kunst formuliert, jene schmerzliche

Entelechie, die sich 14 Jahre später vollendete.« Und: »Er

beschwor den Tod in immer neuen Bildern und fristete das Leben von

Gedicht zu Gedicht.«