|

Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |

||

|

Home Termine Literatur Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie Impressum & Datenschutz |

||

|

|

||

|

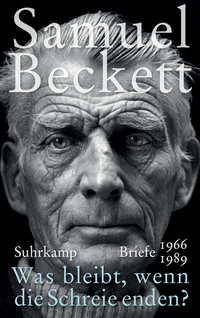

Kleine Schritte. Nirgendwohin. Hartnäckig Zum letzten Band von Samuel Becketts Briefen (1966–1989) Von Peter Kock |

||

|

»VORSÄTZE

DOPPELPUNKT NULL STOP – HOFFNUNGEN DOPPELPUNKT NULL STOP BECKETT«. Diesen sarkastischen, vor allem selbstironischen Witz findet man zuhauf auch im abschließenden vierten Band seiner Briefe. Nach Angaben der Herausgeber umfasste das Material für die letzten 24 Jahre seines Lebens etwa 9.000 Seiten, aus denen eine Auswahl zu treffen war. Eine jahrzehntelange Arbeit kommt damit zum Abschluss, die willkommenen Anlass gibt, Becketts Werk neu oder abermals zu lesen – und das weitverbreitete Klischee des Mülltonnen-Dramatikers, des Becketts der deprimierenden Prosa, der sinnfreien Endspiele und des hoffnungslosen Wartens auf jemanden Unbestimmtes, der nicht kommt, ein weiteres Mal zu revidieren! Beckett war extrem öffentlichkeitsscheu, die Verleihung des Nobelpreises 1969 empfand er als Katastrophe und ist dem Festakt ferngeblieben, die Preissumme hat er großzügig weiterverschenkt. Ähnlich graute ihm im Jahr 1981, dem Jahr seines 75. Geburtstages, vor »dem ganzen Zirkus, der mich erwartet […] Ich werde mich rar machen, solange das dauert, wo, weiß ich nicht. Vielleicht Große Mauer von China, dahinter abducken, bis die Luft rein ist.« Beckett hat dieser Briefausgabe wenige Jahre vor seinem Tod noch zugestimmt mit der Maßgabe, dass sie so wenig wie möglich Persönliches im engeren Sinn enthalten, sondern sich auf das Werk konzentrieren solle. Zu diesem Zweck hat er noch in seinem Todesjahr James Knowlson autorisiert, eine Biografie zu verfassen, nachdem 1978 eine erste Biografie (von Deirdre Bair) gegen seinen Willen erschienen war. Aber er wollte dem Interesse an seinem Werdegang Rechnung tragen, obwohl nach seiner Aussage »mein ‚Lebenʻ völlig uninteressant ist!« Auf das Werk konzentriert: Es versteht sich von selbst, dass in Becketts Briefen generell nicht mit sentimentalen Herzensergießungen oder intimen Enthüllungen zu rechnen ist. Die Lektüre der Briefe, chronologisch hintereinander weg, ist nur dann sinnvoll, wenn man das in dieser Zeit entstehende Spätwerk überhaupt (oder noch einmal) in den Blick nimmt. Idealerweise sollte man die entsprechenden Abschnitte in Knowlsons Biografie hinzuziehen, um das Bild zu vervollständigen. Im Lesen lassen sich Parallelen ziehen von der Kargheit dieser meist kurzen, oft geradezu telegrammartigen Briefe hin zu dem sich immer mehr ausdünnenden, immer stärker auf eine Art Quintessenz zustrebenden Werk. Aber selbst ohne eine ergänzende, ausweitende Relektüre wird durch den Stil und Ton der aufgenommenen Briefe, gerade in ihrer Knapp- und Direktheit, eine Menge von der dahinterstehenden Persönlichkeit deutlich. Dazu kommt, dass dieser vierte Band nicht mehr einen Haupt- oder nur wenige Briefpartner kennt wie noch die ersten Bände. Er zeigt seinen Verfasser als »fertigen« Autor, der nach »Godot« und dem »Endspiel« so etwas wie eine Marke war und spätestens mit seiner Weltberühmtheit durch den Nobelpreis eine Fülle von Fragen, Bitten, Wünschen zu beantworten hatte – zumal er telefonieren nach Möglichkeit mied: »Ja, am Telefon bin ich nicht zu gebrauchen, das ist noch schlimmer als Auge in Auge«. Wenn er sich auch hartnäckig Interviewanfragen verweigerte und Erklärungen seines Werkes vermied (»I have no views to inter«), pflegte er doch alle ernstgemeinten Anfragen zu beantworten. So wuchs im Alter, bei schwindenden Kräften (und übrigens ohne jemals eine/n Sekretär/in zu beschäftigen), die Notwendigkeit, diesen Austausch mit Briefen, gern auch Karten abzuwickeln – und ebenso den gewünschten Kontakt zu Freunden und guten Bekannten aufrechtzuerhalten. So empfand er das Briefeschreiben oft als mühevolle Last, aber im Umgang mit Freundinnen und Freunden, Verwandten oder auch Kollegen entwickelte er große Empathie, umriss skizzenhaft seine Projekte, den Stand seiner Arbeit, und nutzte manchen Brief auch zur konzentrierten Selbstreflexion. Mit dem Jahr 1966, mit dem dieser Band beginnt, tritt Beckett in sein siebentes Lebensjahrzehnt ein. Bei allem Selbstzweifel ergibt er sich nicht endgültig dem Gefühl, »ausgeschrieben« zu sein. »Die Zeit wird knapp, und vielleicht lassen sich noch ein paar Tropfen aus der alten Zitrone quetschen«, heißt es in einem Brief von 1967, zwei Jahre später schrieb er: »Sprache verlangt leider, daß man sie noch ein paar Schritte weiterschleppt – als Zwangsarbeiter«, oder, an anderer Stelle: »Die Zeit wird zu einem letzten Tröpfeln, kostbar und wertlos zugleich.« Die vielen Todesfälle um ihn herum verdüstern ihn, hindern ihn aber nicht daran, weiterhin hartnäckig kleine Schritte wohin auch immer zu tun. Bis in die 80er Jahre hinein eröffnet er sich neue Arbeitsfelder als Regisseur seiner Dramen in London und Berlin, sogar als Filmregisseur (berühmt ist vor allem der Kurzfilm mit Buster Keaton unter dem lakonischen Titel Film). Vor allem aber erschließt er sich als Autor und Regisseur von kurzen Fernsehstücken, die er für den Süddeutschen Rundfunk inszeniert, ein ganz neues Medium. Daneben schreibt er weiterhin Kurzprosa und Verse. Nach den 1966 entstandenen wahren Meisterwerken Sans (Lessness/Losigkeit) und Der Verwaiser erscheint die Trilogie bestehend aus Gesellschaft (1979), Schlecht gesehen schlecht gesagt (1981) und Aufs Schlimmste zu (1983) wie eine späte, konzentrierte Antwort auf seine in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg verfasste Romantrilogie Molloy, Malone stirbt und Der Namenlose. Noch in den Jahren vor seinem Tod ringt er sich das einige Seiten umfassende Stirrings Still (1988) ab, das er, wie seine Werke zuvor, noch selbst ins Französische überträgt mit dem Titel Soubresaults (»Zuckungen«). Auf Deutsch erscheint der Text zunächst als Unbewegt bewegt, heute als Immer noch nicht mehr. Dabei hatte sich Beckett schon 1969 als »endender, wenn nicht geendet habender Schriftsteller« bezeichnet und sah Sans als »Ganz bestimmt mein Letztes«. Der Kampf mit den Wörtern sollte aber noch 20 Jahre weitergehen. Erst im Jahr seines Todes, das er nach einem Sturz in einem Pflege-»Heim für alte Knacker« verbringen muss (»werde in der vergessenen Kunst ausgebildet, mich auf den Beinen zu halten. Ich beneide die Vierfüßer«), findet sich der Satz »Ich hoffe, die Wörter haben mich jetzt verlassen.« Titel wie Losigkeit deuten schon an, dass es bei all diesen Texten um Wahrnehmungsstudien geht, um Selbstbeobachtungen eines aufs Wesentliche reduzierten Bewusstseins, in die sich aber aufflackernd immer winzige Details aus dem Leben des Autors schieben. Diese Erinnerungsfetzen gerinnen ihrerseits nicht zu einer stringenten Geschichte, verhindern aber, dass das Murmeln des Inneren, die tastende Reflexion, die sprachliche Suchbewegung leerlaufen oder versickern. Es sind intensive »Werke von verzweifelter Dringlichkeit und Schönheit«, wie die Herausgeber zu Recht schreiben, deren Zustandekommen man in Becketts Briefen studieren kann. In ihren Geistesblitzen und »Goldkörnchen konzentrierter Reflexion« wirken diese elektrisierend. Und ihr Humor kann einen auch zum Lachen bringen. Aus einem Urlaub in Marokko schreibt Beckett: »Die Dromedare beäugen mich mit seltsamen Blicken, ich an ihrer Stelle würde dasselbe tun.« Für Losigkeit hatte der amerikanische Minimal-Music-Komponist Philipp Glass 1976 schon eine Partitur geschrieben, die Becketts Regieanweisung »feines Zirpen wie von Insekten« musikalisch umzusetzen suchte. Der für seine mikrotonalen Kompositionen bekannte Morton Feldman bat Beckett 1976 bei einem Treffen um den Text für eine Oper. Beckett gestand ihm nach längerem Schweigen, dass er Opern nicht mochte. Feldman präzisierte, er sei auf der Suche nach »der Quintessenz, nach etwas in der Schwebe.« Beckett hörte kurz darauf erstmals ein Stück von Feldman, das ihm »extrem« gut gefiel, und schickte ihm auf einer Karte den Zehnzeiler neither. Der Übersetzer dieser Briefedition, Chris Hirte, sieht in diesen Zeilen einen Schlüssel für diesen vierten Band und bezeichnet sie treffend als eine »Formelkette« vergleichbar den Hauptsätzen der Wärmelehre. Im Deutschen wird »neither« meist mit »weder noch« übersetzt wird, Hirte bevorzugt das schlichte »weder«. Nach diesem Auftakt mit einer unvollkommenen doppelten Verneinung folgen die Zeilen

hin und her im Schatten vom inneren zum äußeren Schatten Es entsteht das Bild eines unaufhörlichen Hin und Her des Geistes jenseits von Raum und Zeit, mit »unhörbaren Schritten« als einzigem Laut, weiter suchendem Tasten, dann nur noch sachtem Licht, und endend mit den Worten »unsagbare heimstatt«. So paradox dieses Traumbild sein mag, so deutlich sich ein Todeswunsch ausdrückt, so bildet doch das »home« das überraschend bejahende letzte Wort dieses Textes. 1988 schickte Beckett dem SDR-Chefdramaturgen, der maßgeblich an der Entstehung seiner Fernsehspiele beteiligt gewesen war, zu dessen Pensionierung eine Briefkarte. Bei seinem letzten Besuch in Stuttgart zuvor hatte Beckett überraschend gesagt, dass er vielleicht doch noch ein Hörspiel schreiben werde. Nun stand auf dieser Briefkarte ein »Hörendspiel« mit einem Dialog zwischen Schweigen (S) und Stimme (V), das meines Wissens bisher nirgendwo publiziert wurde und deshalb, ob seiner Kürze, hier zitiert werden soll: S

hörbar Also wieder eine paradoxe Bewegung zwischen einem immer unhörbarer werdenden Schweigen und einer verneinenden Stimme, die sich auf ein »Ja« zubewegt, was zwar ein Ja zur Stille, zum Schweigen, zum Tode sein mag, aber eben doch – eine Bejahung. Mit dem mehrfach wiederholten Yes hatte schon Joyce Ulysses geendet, und es wird kein Zufall sein, dass auch Becketts absurder Kurzdialog mit einer Bejahung endet. Der allerletzte Text, den er am 29.10.1988 schrieb, war das aus 52 wie gestammelten Zeilen bestehende Prosagedicht mit dem Titel Wie soll man sagen – im Original what is the word. Diese Zeile wird achtmal im Text wiederholt, und das gesuchte Wort behält, trotz allen Stockens, aller Abrisse und aller Neuanläufe, das letzte – ja, Wort. So vollendete Beckett mit einer hartnäckigen Suche nach dem richtigen Ausdruck sein Werk, bevor er ganz verstummte. Bei der Arbeit an dieser Briefsammlung war es unvermeidlich, dass es nicht nur zu Identifikations-, sondern auch zu, psychoanalytisch gesprochen, Gegenübertragungsprozessen kam, wie die Herausgeber selber schreiben. Drei Jahrzehnte lang haben sie Becketts Briefe gesammelt, gesichtet, entziffert und angeordnet und berichten hier offen darüber, dass die unbarmherzige Schärfe, mit der der Verfasser seinen eigenen Altersverfall beschreibt, fast niederschmetternd wirken kann. Bei dem ältesten von ihnen endete die wiederholte Lektüre des Gesamtkorpus der Briefe täglich gar in Tränen. Die Lektüre dieser Briefe ist auch bei mir nicht ohne innere Bewegung geblieben. Gegen Ende der 60er Jahre als Schüler erstmals mit dem Endspiel und Warten auf Godot konfrontiert, hat mich die Faszination, die von Becketts Werk ausgeht, nie verlassen und lässt mich, jetzt selbst auch an der Schwelle zum achten Lebensjahrzehnt stehend, nicht kalt. »Nature is a fucker«, schrieb Beckett wütend, als er von den Qualen eines im März 1967 verstorbenen alten Freundes hörte. »Es ist nicht gut, ständig über Schmerz und Tod zu reden«, schrieb er in einem Kondolenzbrief, »es scheint wenig anderes zu bleiben, je älter wir werden, und wir wissen, wer zu beneiden ist.« Nämlich die, die es geschafft haben. Und dennoch wirkt bei ihm das Sichfügen in das Unvermeidliche nicht deprimierend. Seine späten Werke sind, allem Pessimismus zum Trotz, nicht nur von der Haltung des Weitermachens bestimmt, sondern enthalten neben zahlreichen Szenen von Isoliertheit, quälender Selbstbefragung bis hin zu verhörähnlichen Befragungen zaghaft auch angedeutete Gesten des Trostes. In dem nach Schuberts Lied Nacht und Träume benannten kurzen Fernsehstück erträumt sich ein offensichtlich alter Mann eine Hand, die sich sanft auf seinen Kopf legt, eine andere Hand, die ihm zu trinken gibt und ihm sachte über das Gesicht wischt; diese Hände und die Hand des Träumers werden ineinandergelegt, bevor das Bild erlischt. Schlichte Gesten von Trost und Hilfe am Lebensende als Zeichen des Mitgefühls angesichts des Unausweichlichen – das wirkt fast wie eine letzte Botschaft.Artikel online seit 05.04.19 |

Samuel Beckett |

|

|

|

||