|

Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Filme Impressum |

|||

|

|

|||

|

|

|

||

|

Er heißt Karlmann mit Vornamen. Karlmann Renn. Der Sohn von Karl Renn. Alle nennen ihn Charly. Er ist 1959 geboren und Michael Kleeberg hat diese Figur in seinem Roman "Karlmann" 2007 zum ersten Mal vorgestellt. Das Buch umfasste die Zeit vom 7. Juni 1985 (Boris Beckers Wimbledon-Sieg und Charlys Hochzeit mit Christine) bis zum 30. September 1989 (Christine hatte ihn verlassen und Charly besucht einen Freund in Paris, während Genscher in der deutschen Botschaft in Prag den Flüchtlingen die Ausreise eröffnet).

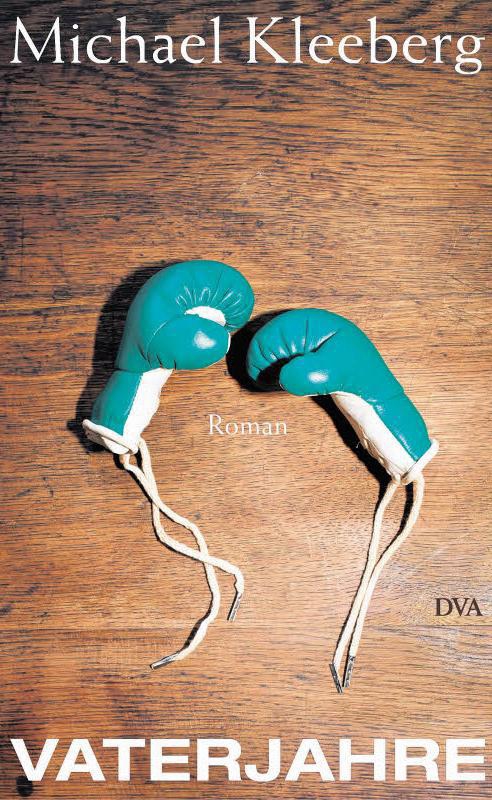

Erzählkniff Sieben Jahre später erscheint ein neuer Roman über Charly mit dem Titel "Vaterjahre". Er hat sich entwickelt, ist, wie es einmal heißt, in das Erwachsenenalter hinein geglitten. Die Boxhandschuhe auf dem Cover zeigen dies subtil an. Die "wilde Zeit" gehört bis auf einige kleinere Eruptionen der Vergangenheit an. Das fast 500seitige Buch umfasst nur drei Kapitel, die in je zwei Teilen abgedruckt werden: Kapitel 1 ist mit "Privatleben" überschrieben, 2 "Arbeit", 3 "Umfeld". Danach folgt abermals 1 mit "Privatleben", dann 3 "Umfeld" und 2 "Arbeit". Das klingt komplizierter als es ist und auch die strikte Trennung zwischen Privatleben, Umfeld und verschwimmt zuweilen. Es beginnt mit dem 10. September 2001 und endet einen Tag später. Dazwischen werden elementare Ereignisse der 1990er Jahre im Leben von Charly in ausgiebigen Rückblenden erzählt und reflektiert; die Chronologie des ersten Romans wurde aufgegeben. Charly ist wieder verheiratet. Sie heißt Heike, ist Ärztin und kommt aus dem Osten. Er lernt sie in dem Krankenhaus in Hamburg kennen, in dem sein Vater kurz eingeliefert war. Sie haben zwei Kinder, Luisa (geboren 1995) und Max (1998) – wunderbar übrigens, dieser handgeschriebene Zettel des Autors vor dem Schmutztitel (und, zur Sicherheit, noch einmal hinten) mit den Protagonisten der allerdings, ähnlich dem Spickzettel in der Schule, nicht mehr gebraucht wird, sobald man um ihn weiß. Wie schon in "Karlmann" tritt auch in "Vaterjahre" nicht nur ein personaler, sondern auch ein auktorialer Erzähler auf, der die Reflexionen Charlys erahnt, spiegelt und auch schon einmal korrigiert und kommentiert. Letzteres erinnert zuweilen an die Selbstgespräche der Titelfigur in den Eugen-Rapp-Büchern von Hermann Lenz. Kleeberg bindet in "Vaterjahre" – anders als in "Karlmann" - auch noch den Leser ein, spricht ihn an, beratschlagt, wie es weitergehen soll im Buch und manchmal werden sogar kontrafaktische Elemente zur Geschichte durchgespielt. Einmal, als es um die sentimental-nervige Ostverwandtschaft seiner Frau geht, mischt sich Heike kurz in diesen Dialog mit dem allwissenden Erzähler ein und decouvriert Charlys doch arg holzschnittartige Sicht auf die angeheirateten Verwandten im Besonderen und die Ostdeutschen im Allgemeinen. Die ersten einhundert Seiten vergehen wie im Fluge, obwohl sich fast nichts ereignet. Charly betrachtet seine 6jährige Tochter Luisa, unterhält sich mit ihr über den sterbenskranken Hund Bella und das Sterbenmüssen und gibt sich zwischen den Antworten seinen lavaähnlichen Assoziationsstrudeln hin. Es geht um Charlys eigene Jugend und die sich aristokratisch gebenden, dabei etwas gefühlskalten Eltern. Es gibt zahlreiche Umzüge in Charlys Jugend, bedingt durch die Berufstätigkeit des Vaters, die einmal abfällig Jobcapricen genannt werden. Zunächst geht es für einige Jahre nach Friedrichshafen, dann Dachau, schließlich Hannover.1972 zurück nach Hamburg, nach drei Jahren dann für ein Jahr nach Amsterdam bis dann 1976 endgültig Hamburg der Wohnort bleibt. Die wechselnden Schulen verursachen bei Charly Bindungslosigkeit und das Gefühl der Unbehaustheit. Freundschaften werden auseinandergerissen, wo sie gerade erst entstanden sind. Noch heute fühlt er sich entwurzelt; ein Heimatgefühl hat er nicht entwickeln können. Die Sorge um die Zukunft… Wunderbar leicht, die Erzählungen, fast Wieder-Holungen von den allsommerlichen Ausflüge in ein Dorf namens Hegheim, in der die Verwandten der Mutter wohnten. Kleeberg gelingen in diesen Kindheits-Reminiszenzen großartige Hervorbringungen; ganze Jahrzehnte erscheinen noch einmal. Für Charly war es ein wohltuender Kontrast vom gediegenen, steifen Großbürgeralltag zu Hause; womöglich heute in der Erinnerung noch wichtiger als damals. Immer noch ist das Verhältnis Charlys zu den Eltern, insbesondere zum Vater, nicht ungetrübt. Sein Vaterehrgeiz ist ein anderer, er will seinen beiden Kindern anders begegnen, will ihnen Geborgenheit bieten und nicht die Heimatlosigkeit eines karrieristischen Vaters (wobei er insgeheim wohl ahnt, wie ungerecht dieser Vorwurf ist). Fast naiv, aber typisch für Charly, wenn er vom Familienideal wie aus der Margarinewerbung schwärmt. Wohl wissend, dass das ein Kitschbild ist und vor allem unerreichbar (vielleicht sogar glücklicherweise). Bevor es dann andere machen zerstört er alle aufkommenden Idyllengefühle schon selber. Und so fallen ihm bei der Betrachtung von Luisa plötzlich physiognomische Einzelheiten des Kindes auf, die er als Orakel für die seine Zukunft deutet und sich darin lust- wie auch sorgevoll verliert. Mit den Kindern sind die Abstecher in die individuellen Momente, die Zeitkapseln der Erinnerung, selten und damit kostbar geworden. Später, bei einem Ausflug Charlys mit Luisa, räsoniert der Vater bei der Betrachtung des Kindes beim Entenfüttern über das Wesen von Erinnerungen: Es gibt diese Momente im Zusammensein von Eltern mit ihren kleinen Kindern, in denen sich für die Älteren schlagartig die Gesetze des Zeitverlaufs aufheben, das heißt die Relation zwischen der Vergangenheit und dem Jetzt, der Gegenwart. Die Zukunft ist ja ein Tempus, das es nicht gibt und nie gegeben haben wird, sie ist gefrorene Antimaterie, die vom Eisbrecher der Gegenwart Stück für Stück zerkleinert und in Lebensstoff verwandelt wird. Die Vergangenheit dagegen, wiewohl normalerweise ähnlich irreal wie die Zukunft, gab es doch einmal – unsere Narben erinnern uns. Aber wie sie sich als Gegenwart anfühlte, wissen wir nicht mehr, weil der sich Erinnernde ein anderer ist als der Erinnerte… Aber die "gefrorenen Antimaterie", die sich Zukunft nennt, ist ungewiss; es nicht sicher, ob der "Eisbrecher der Gegenwart" immer problemlos durchkommt. Was ist, wenn das Eis zu dick ist und das Schiff plötzlich feststeckt? Zukunft ist, und das ist einer der Grundtöne von "Vaterjahre", mit Sorge belegt. Die Sorge wiederum gebiert das Bedürfnis nach Sicherheit –materieller wie emotionaler. …aber auch die Angst, im falschen Leben zu sein Und auch das Gegenteil ist präsent: Die Furcht, bisher bzw. grundsätzlich falsch zu leben oder gelebt zu haben. Es ist am Morgen des 11. September 2001 – naturgemäß ahnt niemand etwas von den Ereignissen des Nachmittags – als Charly in einer Galerie unweit seines Arbeitsplatzes Fotografien einer Ausstellung über den 1970 tödlich verunglückten österreichischen Rennfahrer Jochen Rindt anschaut und dabei für kurze Augenblicke in eine fast existentielle Krise gerät. Er gerät in den Sog eines Bildes von Jochen Rindts Frau Nina, die die Rundenzeiten stoppt und die Vorbeifahrt ihres Mannes erwartet. Akribisch beschreibt Kleeberg das Foto (es müsste dieses Foto sein oder vielleicht jenes) und beginnt etwas zu suchen: Charly starrte das Foto an, schockiert und überwältigt zugleich. Diese Frauengestalt war für ihn kein bestimmtes Individuum (was wusste er schon von der historischen Nina Rindt, und was kümmerte sie ihn?), was er sah, war das Symbol einer bewussten und beiläufigen Ansage an die Konventionen bürgerlichen Lebens und Zusammenlebens. Noch einmal vergewissert er sich dessen, was zu sehen ist, rekapituliert die Lässigkeit der jungen Frau, die wie beiläufig Rundenzeiten stoppt. Woran macht er seine These fest? Was war es also? Gewiss, Nina Rindt war eine außergewöhnlich schöne Frau gewesen damals, fast ja noch ein junges Mädchen, erst Anfang zwanzig. Sie war schlank, zartgliedrig, makellos, eine Aura nordischer Unnahbarkeit umgab sie […] Alles in allem könnte es das Bild einer sehr gepflegten höheren Tochter sein. Aber irgendwo ist ein Fehler auf diesem Bild. Der Leser rätselt mit. Ist es tatsächlich so, dass dieses Foto parallel zum tödlichen Unfall ihres Mannes entstand und sie mit der Stoppuhr auf den wenige Sekunden vorher verunfallten Wagen wartete? Liegt hierin der "Fehler" des Bilder – das sich bald alles als schrecklich verwandeln wird, das also die Zukunft praktisch sofort beendet ist? Aber da kommt einem während des Überlegens und Hochschauens die Lektüre eines anderen Buches von Michael Kleeberg in den Sinn. Es ist eine kleine, aber wuchtige Novelle aus dem Jahr 1995 mit dem Titel "Barfuß"; ein Buch, das einem zeit seines Lebens eigentlich nie mehr ganz loslässt. Es spielt in Paris in den 1990er Jahren. Arthur K., ein Mann um die 30 mit eigentlich "perfektem" Leben, kommt per Zufall über seinen Computer in Kontakt zu einem Portal namens "Sado" und fühlt sich wie "ein blinder Passagier auf einer Titanic der Dekadenz". Er loggt sich dennoch ein und gerät sofort in Kontakt zu einem Mann, der einen "Epheben" sucht. Er antwortet ihm und sie verabreden sich. Bedingung ist, dass er barfuß zu erscheinen hat. Die Neugier treibt K. zum Treffpunkt und er lernt dort den 50jährigen Daniel kennen. K. ist fasziniert, lässt sich ein. Er "lag da, ausgestreckt, gefesselt, unfähig sich zu rühren, ausgeliefert" und genießt die Peitschenhiebe auf die Fußsohlen. "Die Verwandlung von Schmerz in Lust" und die Sucht danach wird für K. zum Verhängnis. K.s Faszination ist über die Schilderung der SM-Szene hinaus eine Chiffre für Abenteurertum, für das Unbekannte, das Sich-Fallenlassen, das Leben ohne Netz und doppeltem Boden, für das, was sich jenseits der festgetretenen Pfade des Lebens abspielt. "Das kann doch nicht alles gewesen sein" ist die Triebfeder des Protagonisten K., sich auf das neue, unbekannte einzulassen. Und diese meisterhafte Novelle memorierend wird mir sofort klar, was Charly am Bild von Nina Rindt so verstört und tatsächlich heißt es dann: Diese höhere Tochter trägt keine Schuhe. Sie sitzt da barfuß zwischen öligem Asphalt, Gummiabrieb, Schmutz und zerbrochenem Glas und Plastik, inmitten all dieser Leute, und es kümmert sie nicht. Das Barfußgehen, schon in der Novelle für Kleeberg die Initiation zum Drift in eine andere Welt, Metapher für Verheißung und Fluch, erhält durch die unprätentiöse Ernsthaftigkeit von Nina Rindt auch für seinen Helden Charly eine eminente symbolische Aufladung. Und so entwickeln sich plötzlich Selbstzweifel das eigene Leben betreffend: Das tat man nicht, das war auffällig, provozierend, peinlich, verstörend. Das hätte Charly nie getan, das hätte Heike nie getan, das hätte kein Renn getan, das hätte kein Geschäftsführer […] getan, das hätte kein Ehemann und Vater getan. Das hätte jemand getan, dem die Zukunft und sein Ruf und die Gesellschaft irgendetwas bedeuteten. Das hätte niemand getan, dem seine Identität, sein Lebensbau irgendetwas bedeutete. Das konnte nur jemand tun, dem die Zukunft egal war. Hier ist sie, die Faszination für das "wirkliche", "freie" Leben (nicht nur das dann doch eher oberflächlich-orgiastische Herumgeficke von Charly mit allen möglichen Frauen, wie in "Karlmann"), für die Sorgen-Losigkeit (nicht Sorglosigkeit). Nina Rindt war das ewig andere und Unvernünftige, dessen man sich ein Leben lang erfolgreich erwehrt und dennoch nie aufhört, dich mit spöttisch-vorwurfsvollem, melancholisch-bedauerndem Blick durchs Leben zu begleiten: das nie gewagte Risiko, der Stachel im Fleisch, der nie eingeschlagene Weg, die gescheute Verheißung, die Grimasse, die das Leben der Vernunft schneidet, das Maß deiner Mutlosigkeit, das Mahnmal deiner Mediokrität. Andere gefährliche und gefährdete Paare versammelten sich in Charlys Kopf und er konfrontiert sie mit sich und seiner Frau. Hier lauter irrsinnige, freie, tragische, mit dem Feuer spielende, auf die Fatalität zusteuernde Lieben, ihres Zeichens für Charly Todesekstatiker und Todesverächter, die den Wein des Heute wirklich heute trinken und dort die beiden im Mittelstandshäuschen von Beimoorsee mit geregeltem Tagwerk, die diesen Wein auf Flaschen gezogen haben und ihn als Alte dann endgültig eingießen und wenn sie sich ihn endlich "gönnen", dann schmeckt er fad und metallisch und zum Ausspucken. So eindringlich diese Lebens-Verunsicherung durch das Nina-Rindt-Bild erzählt wird, so fast unbefriedigend wird sie – leider – dann exorziert. Aber vielleicht ist es auch damit getan: Charly nimmt nicht den Aufzug, sondern die Treppen und die Dämonen der Unzufriedenheit kommen dann nicht mehr mit. Der Alltag hat ihn wieder. Und so geht (vorerst) zurück in das Gefängnis der verschiedenen Rollen, sei es als Ehemann, Vater, Chef, Geschäftsführer, Freund, Nachbar oder nur als Nikolaus in der Kita. Schon in der Mitte des Buches hadert der kommunikativ-auktoriale Erzähler seufzend, dass ihm nun die Geschichten auszugehen drohen und zur Demonstration der Ereignislosigkeit gibt es für eine kurze Zeit tagebuchähnlich Einblicke in die oben beschriebenen Rollen Charlys (an der Kleidung könnt ihr sie erkennen) aber rechtzeitig vor der aufkommenden Langeweile hört es auf und es geht dann doch auch anders weiter. Kein Intellektueller Die Ausführlichkeit mit der dieser Spagat zwischen Zukunftsangst auf der einen Seite und der existentiellen Verunsicherung wegen eines vielleicht verschenkten Lebens erzählt wird, zeigt an, dass es hier nicht trotz sondern wegen der Figur Charlys um alles geht. Kleeberg riskiert in diesem Romanzyklus einiges. Denn Charly Renn ist, obwohl er in der Lage ist seine Situation zu reflektieren, beileibe kein Intellektueller. Alles Kulturelle ist ihm ein Gräuel. Sport, Fernsehen, männliche Freunde – das sind seine Themen, so Heike einmal. Charly Renns Faszination für "dieses gemütliche, etwas suhlige Gefühl männlicher Kameraderie" hat sich nicht grundlegend geändert. Wobei das Verhältnis zu Kai, seinem besten Freund, durchaus ambivalent ist. Kai ist das, was Charly gerne sein möchte: Sportlich erfolgreich, beruflich voll auf der Höhe (das wird sich aber ändern), hochintelligent (er macht noch nebenbei seinen Doktor) – kurz: und in nahezu allem Charly scheinbar drückend überlegen. Während einer ausgiebig erzählten Golfpartie zwischen Charly und Kai entsteht plötzlich die einmalige Möglichkeit für Charly, den Freund zu schlagen. Und dann flirrt da etwas zwischen den beiden auf (vor allem bei Charly), eine Mischung aus Neid, fast Hass, aber auch Bewunderung und Zuneigung, von Michael Kleeberg mit großer Könnerschaft wie ein Archäologe freigelegt. Wenn Heikes Verwandtschaft aus dem Osten zu Besuch kommt, versteht Charly deren ostentative Ostalgie und die Verharmlosungen dieses DDR-Systems nicht; politisch ist Charly eher ein Anti-68er. Mit dem hanseatisch-gönnerhaften Sozialdemokratismus seines Vaters kann er nichts anfangen. Was Heike nicht so genau weiß, höchstens ahnt: Charly sucht Trost bei Dingen, einer Uhr (ausführlich gewürdigt), exquisitem Rotwein, Marken-Fahrrädern (Pinarello). Hier findet der "Wirklichkeitsmensch" (Hermann Lenz) das Glück der Demut. 2001 ist Charly 42. Er ahnt, dass er "angekommen" ist, nur weiß er nicht, was das bedeutet. Er kennt immerhin das Gegenteil. Wie als Fanal wird das Schicksal des Skatbruders von Charly und Kai, Jobst Rathjen, ausgebreitet. Binnen weniger Jahre sank Rathjens Stern vom (überforderten) Erbe eines Getränkegroßhandels – ihm wird eine ärgerliche Erfolglosigkeit bescheinigt - bis zum stinkenden Obdachlosen, der seine mondän ein- und neu verheiratete Ex-Frau stalkt und von den beiden Freunden sanft aber deutlich des Hauses verwiesen wird. Logisch wie Charly vier Jahre vor Jobsts Erfrierungstod das Schicksal schon vorgezeichnet sieht und nüchtern entwirft: Mangelnde Intelligenz + mangelnde Fortüne + fehlender Wille + erlittene Schläge + dürftiger Ausbildungsstatus + gesamtgesellschaftliche Entwicklung = sozialer Abstieg. Die Botschaft: Seht, so kann es gehen, wenn man sich das Leben, die Ehe, zu sehr zu Herzen nimmt. Jobsts Schicksal als schwärende Wunde, die Zukunftsbedenken nicht auslöst, aber wie ein ewiges Licht anleuchtet. Aber halt: Ein bisschen schnell bin ich über den Nicht-Intellektualismus von Charly Renn hinweg gegangen. Er ist kein Schriftsteller oder Künstler und will es auch nicht sein. Er ist kein "tragischer" Held (der Begriff "tragisch" ist ja auch längst zum Phrasenschweinwort degradiert worden und scheint derzeit hoffnungslos missbraucht). Das "Schicksal" ist ihm immer wohlgesonnen - in "Karlmann" beklagt er regelrecht, dass er kein "Schicksal" habe, sondern nur Arrangements (wobei da natürlich noch nicht das letzte Wort gesprochen ist). Dennoch ist er kein Depp. Er ist solide gebildet, hat Abitur und studiert mit mittelmäßigem Abschluss. Sein geisteswissenschaftlicher Anspruch tendiert wie bei der Mehrheit der Bevölkerung gen Null; er macht sich lustig über das Geschwätz über Philosophie, Literatur oder Theater, dass er nur von Partys oder Freundesrunden kennt. Ein erfolgreicher Unternehmer muss weder Goethe noch Wagner kennen und lieben, das macht ihn nicht zu einem schlechteren Menschen; oder noch eine Schraubendrehung weiter: Überhaupt niemand muss sie kennen, und niemand wird dadurch ein schlechterer Mensch. Wie sein Schwager Kumpf gehört er zu den Leuten, denen es peinlich wäre, bei ertraglosem Denken erwischt zu werden, denn bei allem was man tut sollte doch ein Verhältnis zu Einsatz und Resultat sichtbar sein. In "Vaterjahre" wird Charly nun zum – horribile dictu! – fürsorglichen Vater, der sich in permanenter Aufmerksamkeit für die Gegenwart (der Kinder) in einem subkutanen Zustand ständiger Zukunftssorge befindet. Die Literaturkritik mag solche Helden eher weniger, was zu unzulässigen und vor allem voreiligen Verallgemeinerungen führt, etwa Kleebergs Roman sei eine "Jedermann"-Geschichte. Nichts könnte unangemessener sein, zumal der eingangs beschriebene Kniff des mehrstimmigen Erzählens die intellektuellen Defizite Charlys nonchalant ausbügelt und gelegentlich mit einer kleinen Prise Ironie würzt, die derart wohldosiert ist, dass sie Charly nicht diffamiert. Und, um diesen Vergleich zu wagen, der nicht per se eine Gleichsetzung ist: Ist denn Hans Castorp ein "Intellektueller", der vor dem heutigen Moralgericht der Literaturkritik mit Milde rechnen dürfte? Und wo ist denn bitte dieses Gesetz festgeschrieben, dass Schriftsteller in Romanen die Fährnisse von (gescheiterten) Schriftstellern oder anderen Intellektuellen zu spiegeln haben? Steckt dahinter vielleicht eine Art Affekt der Kritik, der die eigene Gewöhnlichkeit nicht auch noch vorgeführt bekommen möchte? Im "ernst-konzentrierten Bewusstseinszustand" Hier trennt sich die Spreu vom Weizen – der Leser vom Durchblätterer und Klappentextabschreiber (die weiblichen Formen denke man sich bitte). Denn Charly Renns Qualifikationen sind andere. Er befindet sich fast immer in einem ernst-konzentrierten Bewusstseinszustand und ist zum Aufnehmen und Nachdenken bereit und gestimmt. Für einen Wirklichkeitsmenschen außergewöhnlich. Daher sind seine Wahrnehmungen, Reflexionen, Erinnerungen, Beschreibungen, Mutmaßungen überhaupt nur interessant: Charly nimmt nicht nur das wahr, war er wahrnehmen möchte, sondern ist bereit, zu schauen, zu hören und auch gegebenenfalls seine Ansichten zu verändern. Er hat die Fähigkeit der Beobachtung, der genauen Antizipation von Augenblicken. Und wo dies nicht der Fall ist, hilft der Erzähler. Dabei differenziert Charly sehr wohl intellektuell. Adäquat zur Kurzsichtigkeit entdeckt er allüberall Kurzdenkigkeit - und dies übrigens unabhängig vom jeweiligen gesellschaftlichen Status. Das geht also auch ohne Lektüre der Feuilletons (vielleicht daher das Unbehagen?). Charly kann sehr wohl aus der Heimatlosigkeit in seiner Jugend ein Gefühl von der eigenen Absurdität empfinden, ohne Camus gelesen zu haben. Und dann ist es durchaus zu verschmerzen, dass eine Philemon-und-Baucis-Parallele für ihn (und weiten Teilen der unmittelbaren Verwandtschaft, die bei "Hobbes" nicht an den englischen Philosophen denken, sondern an "Hopps" aus "Lurchi") nicht möglich ist. Da gibt es immer wieder diese sogenannten epiphanischen Momente, die dann wie "Muschelstöcke" aus dem Meer der Erinnerungen herausgezogen werden. Beispielsweise das Kennenlernen von Heike – ein "coup de foudre": er sieht sofort die Mutter seiner zukünftigen Kinder und den Unterschied zu seiner ersten Frau Christine. Oder auf der Beerdigung der Stiefmutter des Vaters: Eine seitenlange, hinreißend-ironische Beschreibung über eine prominente Pastorin, die von der Familie arrangiert werden konnte – ein Name drängt sich da sofort auf, wird aber nicht genannt – und ganz großartig wie durch den Händedruck mit der Kirchenfrau eine fast 180-Grad-Kehrtwendung in Charlys Einschätzung vollzogen wird. Und dann ausgerechnet auf der Beerdigung das zufällige Treffen mit dem alten Jessen, dem Hauptgesellschafter des angesehenen Kautschukhändlers Sieveking & Jessen – ein Moment, der Charlys Leben grundlegend verändern wird. Beim anschließenden Treffen in Jessens Firma im alt-ehrwürdigen und entsprechend gewürdigtem Chilehaus in Hamburg und der Begegnung mit dem Juniorgesellschafter erzählt, nein: zelebriert Kleeberg die alles entscheidenden zweieinhalb Sekunden vom Handschlag bis zum Platznehmen mit großer Virtuosität und Könnerschaft, die hier zu zitieren einer Blasphemie gleichkäme, weil die vorher erzeugten Stimmungen dieser Szene fehlen und sie damit trivialisieren würden. Michael Kleeberg versteht es nicht nur Zeitläufte und Ereignisse in kurzen, aber prägnanten Strichen zu skizzieren und griffig zusammen zu fassen. Er beherrscht vor allem die Kunst, Augenblicke von wenigen Sekunden, die das Leben unwiderruflich verändern werden, zu dehnen und dabei gleichzeitig ihre Aura (die gelegentlich auch ein Zauber sein kann) nicht zu zerstören, sondern, im Gegenteil, sinnlich (mit allen Sinnen) aufleben zu lassen. Das unterscheidet "Vaterjahre" dann doch noch von "Karlmann". Dort dozierte der Erzähler zuweilen altklug und schlug oft zu große Umwege ein. In "Vaterjahre" wirken die "Zeitskulpturen" Charlys wie sanft eingeschlagene Pflöcke, die sich im Gedächtnis des Lesers einnisten und dort zuweilen mühelos weiterwirken. Kleebergs Charly-Renn-Romane lassen den literarischen Ehrgeiz des Autors mit Händen greifen. Da ist die Settembrini/Naphta-Szene in "Karlmann" auf der Gesellschaft von Yvonne Renns Geschäftsjubliäum, in der Charlys Vater Karl und seine Frau einer unfassbaren Demütigung ausgesetzt werden, die seine Kinder mitleidlos voyeuristisch auskosten. Aber schon in den skurrilen Namen seiner Protagonisten eifert er dem Vorbild nach, ohne plump zu kopieren. Zum Beispiel "Renn" als der Imperativ des allseits und immer neu funktionierenden Geschäftsmanns, der uneinholbar verstrickt ist in die Dynamik des Kapitalismus. Am Ende von "Vaterjahre" ereilt Charly dann nicht das Buddenbrook'sche Schicksal des Ruins: Die ersten Meldungen über das vermeintliche "Unglück" in New York interpretiert er geistesgegenwärtig als einen Anschlag (und nicht als ein zufälliges Unglück) und veranlasst seine Mitarbeiter mit großer Eile, die Kontrakt-Positionen von Kautschuk "glattzustellen", d. h. zu verkaufen. Kleeberg untermalt dieses fiebrige Abwenden der Katastrophe leider etwas zu theatralisch mit Zitaten aus der "Edda" (immerhin nicht die Johannes-Offenbarung). Die Geistesgegenwart Charlys verhinderte für seine Firma einen Millionenverlust. Am gleichen Tag, wenige Stunden später, beugt er sich mit seiner Frau und den Kindern um die Hündin Bella, die ob eines Krebsgeschwürs bewegungsunfähig geworden ist. Der Tierarzt schläfert das Tier behutsam ein, vorher inszeniert Charly für die Kinder einen rührenden Abschied, während gleichzeitig die sich immer wiederholenden Fernsehbilder von den einstürzenden Twintowers tonlos flimmern. Michael Kleebergs "Vaterjahre" ist ein epischer Abgesang auf das unbeschwerte Leben der westdeutschen Mittelschicht der 1990er Jahre. Gezeigt, nein: evoziert, fast heraufbeschworen wird eine vergangene Zeit, die erstaunlicherweise entrückter wirkt, als es die reinen Zahlen suggerieren. An eine Welt vor dem 11. September 2001 können wir uns nur noch vage erinnern; zu groß die Veränderungen auch in Bezug auf die Informationstechniken, die in den Jahren danach tsunamihaft Einzug gehalten haben. All dies steht den trauernden Kindern an diesem Tag noch bevor. Man sieht sie schon im nächsten Buch mit dem Smartphone umhergehen. "Vaterjahre" ist ein großartiges Buch, nicht trotz sondern wegen der Ecken und Kanten seiner Hauptfigur. Dass es noch nicht einmal auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis stand, sagt alles aus über den Zustand, in der sich die deutsche Literaturkritik derzeit befindet.

Artikel

online seit 15.09.14 |

Michael

Kleeberg |

||

|

|

|||

Charly,

aus gut-bürgerlichem Hamburger Elternhaus, erhält zur Hochzeit von seinem Vater

den Geschäftsführerposten in dessen Autohaus geschenkt. Von der Suche eines

Arbeitsplatzes nach seinem BWL-Studienabschluss bleibt er verschont. Der Roman

zeigt in zum Teil weit ausholenden Bewegungen anhand von einigen markanten

Zeitpunkten chronologisch die fast chronische Sexsucht Charlys, seine

Unerfahrenheit in der Geschäftsführer-Position, die er mehr spielt als ausfüllt

und die virulente emotionale Überforderung in seiner Ehe mit Christine (die er

sogar während der Hochzeitsfeier mit der Brautjungfer Ines betrügt). Charly ist

– obwohl am Ende des Buches immerhin 30 - eine Mischung aus Macho und Lausbub,

Sexprotz und Berufsjugendlicher, ein Suchender, der nicht finden will.

Allegorisch dafür steht das Cover, das einen Jungen zeigt, der den Moment auf

dem Sprungturm ewig hinzuzögern scheint sei es aus Furcht oder einfach nur um

ihn auszukosten.

Charly,

aus gut-bürgerlichem Hamburger Elternhaus, erhält zur Hochzeit von seinem Vater

den Geschäftsführerposten in dessen Autohaus geschenkt. Von der Suche eines

Arbeitsplatzes nach seinem BWL-Studienabschluss bleibt er verschont. Der Roman

zeigt in zum Teil weit ausholenden Bewegungen anhand von einigen markanten

Zeitpunkten chronologisch die fast chronische Sexsucht Charlys, seine

Unerfahrenheit in der Geschäftsführer-Position, die er mehr spielt als ausfüllt

und die virulente emotionale Überforderung in seiner Ehe mit Christine (die er

sogar während der Hochzeitsfeier mit der Brautjungfer Ines betrügt). Charly ist

– obwohl am Ende des Buches immerhin 30 - eine Mischung aus Macho und Lausbub,

Sexprotz und Berufsjugendlicher, ein Suchender, der nicht finden will.

Allegorisch dafür steht das Cover, das einen Jungen zeigt, der den Moment auf

dem Sprungturm ewig hinzuzögern scheint sei es aus Furcht oder einfach nur um

ihn auszukosten.