|

|

Anzeige Versandkostenfrei bestellen! Versandkostenfrei bestellen!

Die menschliche Komödie als work in progress Ein großformatiger Broschurband in limitierter Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. |

||||

|

Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | |||||

|

Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.» |

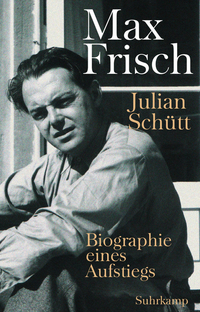

Zu Julian Schütts halber Lebensbeschreibung

Von Peter H. Gogolin So mancher Leser wird zumindest eine gelinde Enttäuschung verspüren, wenn er bemerkt, dass er mit Schütts Buch im besten Falle den Anfang einer Biographie in Händen hält. Und der Verlag hat sicher nicht zufällig darauf verzichtet, den Umstand, dass die jetzt vorliegende Frisch-Biographie lediglich die Jahre 1911 bis 1954 zum Gegenstand hat, bereits auf dem Titel kenntlich zu machen. Denn wer kauft schon gern eine halbe Lebensbeschreibung? Noch dazu, wenn man im Buch selbst erfährt, dass es die notwendige zweite Hälfte vermutlich niemals oder doch in absehbarer Zeit nicht geben wird.

Ich

bin also etwas skeptisch an Schütts Buch herangegangen. Dies auch aus einem

zweiten Grund, denn ich fand es zwar notwendig, zu Max Frisch etwas zu sagen,

das über den Rahmen einer Monographie hinaus geht, aber ich hatte das Gefühl,

dass der vor 20 Jahren verstorbene ‘meistgelesene Autor der Schweiz’

selbst uns vielleicht gegenwärtig doch nicht mehr allzuviel zu sagen habe.

Dieser Eindruck verging dann zum Glück schnell. Zum einen deshalb, weil Julian

Schütt gleich zu Beginn aufzeigt, was für ein wacher und scharfer Kritiker Max

Frisch gewesen ist, Kritiker seines Landes, seiner Gegenwart, seiner Klasse und,

nicht zuletzt, seiner selbst. Ein Mann, der auch und gerade von Freunden

beschrieben wird als einer, „der plötzlich ein Messer in der Hand“ (ein

geistiges gewissermaßen) gehabt habe, das er anderen ebenso wie auch sich selbst

in die Brust stieß. Und zudem ist bei Julian Schütt von biographischer

Hagiographie glücklicherweise keine Spur zu finden. „Nein”, schreibt er

gegen Ende seines Prologs, „ich habe Max Frisch nicht mehr persönlich

gekannt, und ich bin froh darüber.” Einem solchen Biographen kann man einen

Vorschuss geben und ihm zuhören, finde ich. Nimmt man es genau und versteht man die Biographie eines Autors als die Zeit seines schreibend verbrachten Lebens, so engt sich der Zeitraum, den die Schüttsche Biographie behandelt, sogar auf die knappen 22 Jahre zwischen 1932 und 1954 ein. Dies deshalb, weil Schütt mit einigem Recht das „Auf die Welt kommen“ des Autors Max Frisch auf den 29. März 1932 datiert, noch genauer, auf den Nachmittag gegen halb drei Uhr, da zu dieser Stunde Frischs Vater, der Architekt Franz Bruno Frisch starb. „Der Tod des Vaters und die Geburt des Autors Max Frisch – das gehört zusammen.“, schreibt Schütt. Tatsächlich beginnt Max Frisch erst nach dem Tod des Vaters, der der Familie Schulden hinterließ, an denen noch lange abgezahlt werden musste, aktiv zu schreiben. Das Sterben, vermerkt Frischs Biograph salopp, sei das Beste gewesen, was der Vater für den Sohn habe tun können. So zynisch dies klingen mag, es ist nicht der Zynismus des Biographen, denn Frisch selbst erstellt Jahrzehnte später, 1971, in seinem zweiten „Tagebuch 1966 – 1971“ eine Liste der Dinge, denen er dankbar sein müsse. In dieser Reihe der „Dankbarkeiten“ führt Frisch den frühen Tod des Vaters an dritter Stelle auf. Und die Liste des „Verdrängten“, die er ebenfalls erstellt, darf Franz Bruno Frisch sogar anführen. „Es ist das Los der Väter in seinen Büchern“, schreibt Schütt, „dass ihre Kinder sie mutwillig aus den Augen verlieren, sie verdrängen oder versuchsweise gar liquidieren.“

Das

alles, um schreiben zu können? Nun, vorerst in der Hauptsache journalistisch, da

Max Frisch zum Lebensunterhalt der Mutter beitragen musste und das Schreiben

vordringlich unter beruflicher Perspektive betrachtete. Der im Frühjahr 1932,

einen Monat nach dem Tod des Vaters, entstandene Essay „Was bin ich?“,

der als Schlüsselwerk des jungen Max Frisch gilt, reflektiert eben diesen

durchaus unkünstlerischen Weg des Schreibens im Sinne einer möglichen

bürgerlichen Existenz. Dass er gerade damit paradoxerweise recht eigentlich

begonnen hatte, in die Fußstapfen des in seiner Bürgerlichkeit so sehr

verachteten Vaters zu treten, nahm der junge Max Frisch damit nicht nur

vorübergehend in Kauf. Ja, bis zur Verleugnung seines Schriftstellerseins sollte

ihn dieser Weg schon wenig später führen. Da sind seit dem Tod des Vaters gerade

mal 5 Jahre vergangen, wir schreiben 1937 und Max Frisch hat nach „Jürg

Reinhart. Eine sommerliche Schicksalsfahrt“ (1934) eben seinen zweiten Roman

veröffentlicht. „Antwort aus der Stille“ heißt das Buch, in dem er einer

Entscheidung für die bürgerliche Lebensweise des Vaters das Wort redet.

Betrachtet man es psychologisch, so tat er es aber eben nicht, um dem Vater

nachzueifern, sondern um der von ihm verehrten Mutter nachträglich das zu

erfüllen, was der Vater nicht hatte erfüllen können. Alles in allem eine

klassisch ödipale Konstellation. Mag er den Vater auch zeitlebens bewusst

ausgeblendet haben, den „Vaterbezirk“, wie Schütt sagt, hat er lange nicht

verlassen. Und der Wechsel des Studienfaches, den er zur Zeit der

Veröffentlichung des zweitens Romans vornahm, war dazu schon gar nicht geeignet.

Frisch, der zuvor seit dem Herbst 1930 Germanistik im Hauptfach studiert hatte

und dabei möglichst viele Kurse belegte, von denen er annehmen konnte, dass sie

ihn in literarischer Hinsicht weiterbringen würden, beginnt nun ein Studium der

Architektur, tut es damit dem Vater also auch beruflich gleich. Doch damit

scheint es nicht genug zu sein, denn tatsächlich vernichtet er auch alle seine

bisher entstandenen Schriften und lässt die Berufsbezeichnung „Schriftsteller“

aus seinem Pass entfernen. Wäre dies Frischs letztes Wort in Sachen Literatur

gewesen, so wäre er wohl kaum auf uns gekommen. Zum Glück war dem nicht so, denn

zwar folgte nun mit dem Studium, der späteren Anstellung im Architekturbüro

eines seiner Lehrer, der Heirat mit der Architektin Gertrude von Meyenburg und

der Geburt dreier Kinder ein durchaus üblicher Karriereweg auf den

vorgezeichneten Pfaden des Schweizer Bürgertums, doch die Abstinenz von der

Literatur währte nicht lange. Schon der ihm 1938 verliehene

Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis hatte die Tür zur literarischen Welt für ihn wieder

geöffnet. Und der so nachdrücklich unternommene Versuch, im Bürgerlichen

heimisch zu werden, wird deshalb die seelischen Verwerfungen, aus denen Frischs

Schreiben seinen Antrieb bezog nur umso dringender befördert haben.

Dieser Erfolg bzw. Aufstieg, um mit dem Titel der Biographie zu sprechen, begann

bereits mit dem ersten „Tagebuch 1946 – 1949“, das Suhrkamp 1950

veröffentlichte. Überdeutlich dann aber mit der 1954 erfolgten Veröffentlichung

des Romans „Stiller“, der Frisch international bekannt machte. Hier

beginnt dann auch gewissermaßen das neue Leben der bisher so bürgerlich

eingepassten Person Max Frisch, mit Trennung von der Familie, da er nun Kunst

und Familie nicht mehr für vereinbar hielt. Man muss dieser Einschätzung nicht

folgen, doch wird daran deutlich, wie sehr der Max Frisch „mit dem Messer in

der Hand“, an den sich die Freunde aus den späteren Jahren erinnern, einem

jahrzehntelangen Anpassungsprozess abgerungen ist, aus dem sich der Autor zwar

spät aber eben nicht zu spät doch noch zu befreien vermochte. Diesen Weg

zeichnet die „Biographie eines Aufstiegs“ nach.

Und

damit endet dann leider auch Julian Schütts Biographie, alles andere müsste erst

danach kommen. Die weiteren Bücher bis zu Frischs Tod 1991, Homo Faber,

Gantenbein und Montauk etwa, die intensive und konfliktreiche Begegnung mit

Ingeborg Bachmann, Frischs römischen Jahre, die Zeit in den USA und immer so

weiter. Das fehlt in Julian Schütts fast 600 Seiten starken Buch und wird, wenn

man seine Aussage ernst nimmt, auch in Zukunft fehlen müssen. Für eine

Gesamtbiographie scheint ihm die Zeit noch nicht reif, schon allein, weil er nie

die Absicht gehabt habe, eine abschließende Würdigung des Werkes zu liefern.

Dann aber auch, weil die Quellenlage für eine Befassung mit dem späten Frisch

noch zu uneinheitlich sei, viele Teile des Nachlasses seien auch jetzt, zwanzig

Jahre nach seinem Tod, noch nicht zugänglich. So etwa der Briefwechsel mit

Ingeborg Bachmann. |

Julian Schütt

|

|||

|

|

|||||

Plötzlich

ein Messer in der Hand

Plötzlich

ein Messer in der Hand