|

Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |

|||

|

|

Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |

||

|

|

Biographie in Stichworten |

||

|

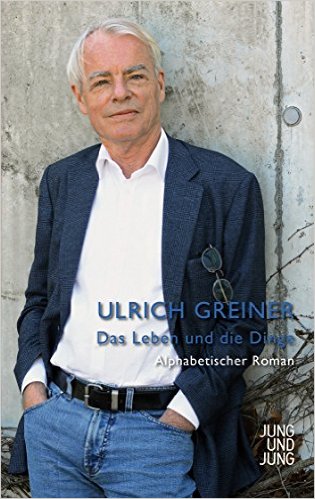

"I am a rather elderly man." So lautet der erste Satz von Herman Melvilles "Bartleby, the Scrivener"; deutsch: "Bartleby, der Schreiber". Im kurzen Vorwort zu seiner Autobiographie hadert Ulrich Greiner mit den verschiedenen Übersetzungen dieses Satzes. Keine davon, ob "älterer Mann", "bejahrter Mann" oder "Mann in recht vorgerücktem Alter", scheinen ihm geglückt. Wie Greiner "elderly" übersetzen würde, sagt er nicht. Aber wenn man sein Buch gelesen hat, dann ahnt man es vielleicht. Ungewöhnlich dieses kurze Vorwort in der Er-Form. Es ist der Versuch, noch einmal eine kleine Distanz herzustellen zu dem, was dann unweigerlich "Ich" genannt werden wird. Der Mann, der seine schwarzen Anzüge nur noch zu Trauerfeiern benutzt. Die sogenannten "Einschläge", die näherkommen. Die Erinnerungen, die immer mehr verblassen und vor dem endgültigen Verschwinden errettet werden sollen. Der vordergründige Anlass: Ulrich Greiner, einer der wichtigsten deutschen Literaturkritiker, ist dieses Jahr 70 Jahre alt geworden. Von 1970 bis 1980 war Greiner Feuilletonredakteur der FAZ. Dann ging er zur "Zeit", wo er in unterschiedlichen Positionen bis heute tätig ist. Im Gegensatz zu einigen anderen Kollegen stellte sich Greiner fast nie ins Zentrum. Die große Inszenierung blieb ihm fremd. Im Fernsehen war er selten zu sehen; zweimal im Literarischen Quartett (1991 und 1999). Am deutlichsten trat Greiner mit seiner Positionierung im Literaturstreit um Christa Wolfs Erzählung von "Was bleibt" 1990 hervor, in dem er Wolf als "Staatsdichterin" der DDR bezeichnete und Wolfs Umgang mit ihren Stasi-Verstrickungen peinlich nannte. Weder von dieser Auseinandersetzung, die das Feuilleton länger beschäftigte und die Frage nach einer "Gesinnungsästhetik" in der Beurteilung von Literatur aufwarf, noch über andere ästhetische Diskussionen und literarische Debatten erfährt man in diesem Buch. Ungewöhnlich ist auch das gewählte Format: Greiner gliedert seine Autobiografie in 48 alphabetisch sortierten Begriffen, von "Agfa-Clack" bis "Zimmer". Der Verzicht auf eine chronologische Darstellung bietet den Vorteil, dass man von starren Zeitgerüsten nicht eingeengt und damit das Erzählen, das Abschweifen, gefördert wird. Fast hat man das Gefühl mit dem Pfeifenraucher Greiner am Kamin zu sitzen. Blei und Tonbandgerät Auf den ersten Blick kurios mutet auch die Genrebezeichnung "Alphabetischer Roman" an, die einen letzten Rest Fiktionalität durchblicken lassen soll. Dabei sind auffallend viele Begriffe Reminiszenzen aus einer vergangenen Zeit, die aber dennoch nie idealisiert wird. Sentimentalität ist dem Autor fremd. Es sind Erinnerungspflöcke, jeweils typisch für eine bestimmte Epoche des Lebens. Wie zum Beispiel "Agfa-Clack", die erste, einfach zu bedienende Kamera, die noch etwas Besonderes war – im Gegensatz zum inzwischen trivialisierten digitalen Fotografieren. "Blei" ist eine kurze aber wunderbare Hommage an den längst ausgestorbenen Beruf des Metteurs nebst dem (wörtlich zu verstehenden) Hineinriechen in dessen Arbeitsplatz. Olfaktorisch wird es auch unter dem Stichwort "Schweiß". Greiner entwirft eine kleine Typologie der Schweiß-Momente. Zum einen der Arbeits- und Saunaschweiß, beide harmlos, und dann der gefürchtete (und abnorm stinkende) Angstschweiß, der ihn zuweilen befiel als er als Feuilletonchef diversen Zwängen ausgesetzt war und Versagensängste entwickelte. Mit seinem Text zum "Tonbandgerät" ersteht noch einmal die Faszination dieses Aufzeichnungsapparates, der damals als das Nonplusultra galt. Aber all diese Gegenstände, einst gepriesene technische Neuerungen, verschwinden nun im "Orkus des Veraltens". Und niemand ist mehr in der Lage, das defekte Tonbandgerät zu reparieren. Freundschaften zu Schriftstellern? Die Texte werden fragender und elegischer, wenn es um Menschen geht, wie etwa beim Thema "Freundschaft". Das Zerbrechen der Freundschaft zu Louis Begley – wegen einer negativen Rezension? Greiner fragt sich, ob das überhaupt eine Freundschaft war. Greiner schätzt, ja verehrt Peter Handke und Botho Strauß. Aber Freundschaft? "Ich füge hinzu, dass ich zu beiden so etwas wie Liebe empfinde, wobei der Begriff Nähe wie Distanz, Zuneigung wie Befremdung mit einschließt", so schreibt er ein bisschen umständlich (wie es sonst gerade nicht umständlich bei Greiner zugeht). Wenig Privates. Da sind die Eltern (der emsige Vater, dem mehr als einmal Abbitte geleistet wird; die Mutter unter einem Lindenbaum), seine Familie (vor allem die Kinder); eine Jugendliebe ("Hortensie"). Die erste Freundin. Oder eine gewisse Linda: "Wir schrieben einander Briefe. Es waren nicht sehr viele. Den letzten, der aus Ann Arbor kam, hatte sie mit ihrem Parfüm getränkt. Oftmals habe ich daran gerochen. Jedes Mal wurde der Duft schwächer, bis er endgültig erloschen war." Namedropping und Indiskretionen gibt es fast gar nicht. Einige wenige sogenannte Promis schaffen es ins Buch. Da ist der verehrte Fritz J. Raddatz, dem Greiner als Feuilletonchef der "Zeit" 1986 nachfolgte (bis 1995 war er in dieser Position). Er ahnte, dass er ihn intellektuell nicht erreichen werde. Eine Abneigung wird erzählt – jene zu Frank Schirrmacher. Durch den unerwartet schlaffen Handschlag des "Machtmenschen" Schirrmacher liest Greiner den Händedruck nun "umgekehrt". Die Intrigen in der Zeit-Redaktion; hier gibt es einen kleinen Einblick. Benjamin Henrichs, der ihn vor versammelter Mannschaft Lügner nannte. Rollentausch zwischen den Ressorts Greiner zeigt einen Paradigmenwechsel des Feuilleton-Journalismus auf. Schon vorher gibt es eine Bemerkung, dass man für eingängige und gelungene Buchbesprechungen (vulgo Rezensionen) kein Lob erhalte. Man wünscht stattdessen Interviews, Portraits, Betriebs-Boulevard. Nur noch gelegentlich gibt es ein Feigenblatt mit einer großen Rezensionsanstrengung. Und noch eine andere, neue Funktion des Feuilletons entdeckt Greiner. Es sei "für die überhöhende Erläuterung des je Aktuellen zuständig geworden, während zugleich das politische Ressort – da Berichte über das 'starke und langsame Bohren harter Bretter' (Max Weber) nicht mehr genug Leser zu finden scheinen – dazu übergegangen ist, sich Formen des klassischen Feuilletons anzueignen." Heftig kritisiert er das "Selbstdarstellungsbedürfnis" von Journalisten, das "die Autorität des Textes" immer mehr verdränge. Der Grundsatz, die Presse solle "über Ereignisse…berichten, und nicht Ereignisse" herstellen, werde immer mehr vergessen. Ambivalent sein Verhältnis zum Echtzeit-Journalismus im Netz: "Der Online-Journalismus ist mir zutiefst verdächtig, und doch sehe ich mit staunender Bewunderung die jungen Kollegen, die sich ebenso unbefangen wie intelligent, ebenso virtuos wie einfallsreich in den neuen Räumen bewegen." Dennoch dürfte es für den Berufsstand verstörend sein, wenn es heißt: "Ich glaube übrigens, dass die Presse gut daran täte, das verfemte Wort von der 'Lügenpresse', wie es bei den Demonstrationen laut wurde, selbstkritisch ernst zu nehmen." Greiner fordert fast schon verzweifelt dazu auf, den Rezipienten intellektuell zu fordern und nicht mit leichtgängiger Kost abzuspeisen. Er sieht die Grundlagen für diesen Paternalismus bereits in der Kindheit und Jugend, bei Eltern und Schulen, angelegt, erinnert sich an seine Lektüren, von denen er als Jugendlicher zunächst kaum etwas verstand, aber durchaus fasziniert war. "Etwas zu lesen, ohne es gänzlich zu verstehen, erscheint mir als die entscheidende Initiation ins Reich der Literatur. Die zeitgenössische Pädagogik, deren Ziel darin besteht, die jungen Leser nicht zu überfordern und die obligatorischen Texte im Hinblick darauf auszuwählen, ob sie die Kinder in ihrem Leben abholen könnten, kommt mir fragwürdig vor." Greiner erkennt, wie sich der Journalismus und das Feuilleton ändert. Die am Ende ausweglose Resignation eines Fritz J. Raddatz ist ihm jedoch fremd. Eher glaubt man zwischen den Zeilen eine bestimmte Form von Dankbarkeit herauszulesen. Daher fehlen Abrechnungen oder intensive Enthüllungsgesten. Bei aller Strenge gibt es auch lustvolle Mäander, etwa wenn die Erörterungen zu "Kühlschrank" nach Moskau, ins Hotel Rossija führen, in die UdSSR der Gorbatschow-Zeit und mit leichter Hand einen verzweifelten weil hungrigen Deutschen im abendlichen Moskau zeigen. Ulrich Greiners "alphabetische" Autobiografie ist ein ehrliches, ein graziöses, wohltuend unprätentiöses Buch.Artikel online seit 16.11.15 |

Ulrich Greiner |

||

|

|

|||