|

Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |

|||

|

|

Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |

||

|

Bücher & Themen Artikel online seit 03.11.13 |

|

||

|

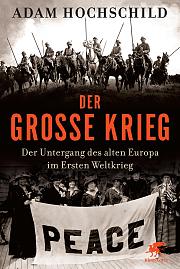

In Frankreich und Großbritannien nennen ihn Historiker bis heute »La Grande Guerre« oder »The Great War«. So gesehen war es schon ein erhebliches Wagnis, dem angeblich so europabesessenen Leser hierzulande ein Buch über den Ersten Weltkrieg mit dem Titel »Der Große Krieg« anzubieten, in dem Deutschland und die deutsche Kriegführung eben nicht im Vordergrund stehen. Gleichwohl ist es ein Buch, das man gelesen haben sollte, da es die so genannte Urkatastrophe Europas endlich einmal nicht entlang der aus deutscher Sicht wesentlichen Katarakte von Tannenberg über Verdun bis zur Novemberrevolution von 1918 abhandelt, sondern den Krieg hauptsächlich aus britischer Perspektive schildert und dabei einer wichtigen und zentralen Fragestellung folgt: Wie war es möglich, dass gebildete Menschen in sämtlichen beteiligten Staaten, die als Linke oder Liberale oft noch zutiefst dem Gedanken der internationalen Solidarität verpflichtet schienen, bis auf wenige Ausnahmen in den ersten Augusttagen des Jahres 1914 die Seite wechselten, als hätte man einen Kippschalter umgelegt, um sich fortan gemeinsam mit ihren ehemaligen politischen Widersachern um die Fahne der nationalen Autorität zu scharren? Eine Geschichte von Loyalität und Rebellion will der amerikanische Historiker und Journalist Adam Hochschild erzählen und setzt mit seiner Schilderung bereits anderthalb Dekaden früher kurz vor dem Burenkrieg ein. Der Verfasser versteht es dabei virtuos, die erstaunlichen Lebenswege etwa eines Dutzend höchst gegensätzlicher Exponenten des viktorianischen Weltreiches zu einem eindrucksvollen Gesamtbild der Epoche zu verdichten.

So schildert

er etwa das Schicksal der Charlotte Despard, eine unermüdliche und

unerschrockene Streiterin für das Frauenwahlrecht, die ihren Kampf mit mehren

Gefängnisaufenthalten zu bezahlen hatte, zugleich aber auch die ältere Schwester

des britischen Generals Sir John French war, eines erschreckend mittelmäßigen

Kavalleristen, der als Oberbefehlshaber des britischen Expeditionskorps in

Frankreich und hochangesehenes Mitglieds des britischen Establishments einige

der schlimmsten Massaker an der Westfront zu verantworten hatte. Zu erwähnen

wäre auch Alfred Lord Milner, der »Vater des Burenkrieges« und später einer der

maßgeblichen Persönlichkeiten im Kriegskabinett von David Lloyd George, dem

Waliser Bergarbeitersohn, der noch als junger Abgeordneter der Liberalen mit

Hilfe der bekannten Aktivistin Emily Hobhouse den imperialen Krieg in Südafrika

energisch bekämpft hatte oder Rudyard Kipling, Literaturnobelpreisträger,

eloquenter Imperialist und fanatischer Deutschenhasser, den selbst der Tod

seines ältesten Sohnes in der Schlacht von Loos nicht zur Besinnung bringen

konnte. Selbst die prominente Kämpferin für das Frauenwahlrecht, Emmeline Pankhurst, fast schon Dauergast in britischen Gefängnissen und von wiederholten Hungerstreiks gezeichnet, wechselte bei Kriegsausbruch überraschend die Seiten und mutierte zu einer strammen Nationalistin, die sogar im Auftrag der von ihr zuvor so heftig bekämpften Regierung zu patriotischen Vorträgen in die Vereinigten Staaten reiste. Hochschild vermutet in ihrem wie auch in vielen anderen Fällen nationalistischer Wandlungen ein ausgeprägtes Bedürfnis, den jahrelangen Ausgrenzungen und Ächtungen endlich zu entkommen und den Schulterschluss mit der jeweiligen Kriegsgesellschaft herzustellen.

Hochschilds

Protagonisten waren zwar alle durch das so genannte viktorianische Zeitalter

geprägt, zugleich aber auch Gestalter einer Epoche, die man wegen ihrer hohen

internationalen Vernetzung auf vielen Gebieten bereits als eine Protomoderne

begreifen muss und die durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges geradezu

enthauptet wurde. So gesehen war das alte Europa mit seinen bürgerlichen Werten,

seinem Nationalismus und seinem obrigkeitlichen Paternalismus bereits in der

Dekade vor dem Ausmarsch der Millionenheere untergegangen und der Krieg von 1914

entgegen dem Untertitel des Verlages sogar der allerdings zum Scheitern

verurteilte Versuch, die alte Weltordnung noch einmal zu reanimieren. Nicht etwa

der Verlust von mehr als zehn Millionen Menschenleben oder das Riesenheer der

Verstümmelten und Entstellten sind somit die eigentliche Katastrophe des

Jahrhunderts, sondern der schlagartige Verlust von Vernunft und gesundem

Menschenverstand, der 1914 innerhalb von Tagen einen ganzen Kontinent völlig

verwandelt hatte. Es war ein kollektiver Braindrain, der so Hochschild, sich

jederzeit wiederholen könnte. Die zahllosen aktuellen Eintragungen mit den

anerkennenden Chiffren von Schlaf, Ruhe oder Opfer in den Kondolenzbüchern der

nordfranzösischen Soldatenfriedhöfe und Gedenkstätten vermitteln davon einen

ungemütlichen Eindruck. |

Adam Hochschild |

||

|

|

|||