|

Home Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |

|||

| Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |

Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |

||

|

Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.» |

»Jeder

ist für das Schicksal seines Landes verantwortlich.«

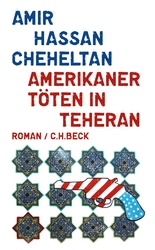

Nicht einfach. Es ist typisch für den Iran, dass es nahezu unmöglich ist, zu erahnen, was als nächstes passiert. Alles ist hinter einem Vorhang aus Nebel, nichts ist transparent. Alles was passiert, geschieht unerwartet. Was empfinden Sie, wenn Sie über den Arabischen Frühling nachdenken, der wohl im Frühjahr 2009 im Iran seinen Ursprung, jedoch erst in Tunesien, Ägypten und Libyen seinen Erfolg gehabt hat? Es gab ganz sicher immer eine gegenseitige Beeinflussung zwischen den arabischen Staaten und ich verfolge die Neuigkeiten aus der arabischen Welt mit großer Freude. Aber was im Iran vor sich geht, unterscheidet sich von diesen Ereignissen. Zwar forderten all die arabischen revolutionären Bewegungen Frieden und Demokratie, aber die Geschehnisse im Iran sind um einiges tiefer. Alle politischen Ereignisse in der Region haben ihre Wurzeln im Iran. Iran war der erste asiatische Staat, der 1906 ein Parlament installierte. 1951 verstaatlichte der Iran als erster arabischer Staat seine Ölindustrie. Und das iranische Volk war das erste arabische Volk, das die Monarchie durch eine Revolution Anfang 1979 – nicht durch einen Sturz! – beendet hat. In den arabischen Ländern vollzieht sich jetzt zum ersten Mal eine echte Revolution, das Volk erhebt sich. Zwar wurde auch in der Vergangenheit bei Regimewechseln immer von Revolution gesprochen, aber diese Umbrüche waren keine Revolutionen, sondern politische Stürze. Erst jetzt findet die Revolution dort und das macht mich sehr glücklich. Vielleicht hilft das auch dem Iran. Kommen wir zu Ihrem neuen Roman, der gerade auf Deutsch erschienen ist. »Amerikaner töten in Teheran« lautet der zweideutige Titel des Buches, in dem Sie davon erzählen, dass Amerikaner in Irans Hauptstadt töten und getötet werden. Sie thematisieren die historischen Verflechtungen der USA und des Iran. Wann fing es an, dass sich die Schicksale beider Staaten miteinander verbanden? Diese komplizierte Beziehung zwischen den USA und dem Iran begann ganz sicher nach dem Sturz 1953. Davor genossen die USA im Iran den Ruf eines liberalen Landes, das andere Staaten unterstützt, sich zu friedlichen und demokratischen Gesellschaften zu entwickeln. Sie hatten keine kolonialistischen Ambitionen. Für Iraner war der Sturz Mossadeghs eine sehr traumatische Erfahrung, der eine infizierte Wunde in der iranischen Seele hinterließ. Iraner wurden unfreiwillig zum Opfer der US-Politik, obwohl sie niemals als ein solches wahrgenommen werden wollen. Bis heute halten Sie daher Ausschau nach Rache und das macht die Situation nur schwieriger. Militante Iraner sehen in den USA daher immer den Feind Nummer Eins. Bis heute? Man könnte sagen, dass es sich gerade etwas ändert. Iraner neigen dazu, sich konträr zur Linie der eigenen Regierung zu orientieren. Als der Schah eine gute Beziehung zu den USA hatte, stellten sich die Studenten, die linken Kräfte und die Intellektuellen dem entgegen. Jetzt, wo die iranische Regierung einen klaren antiamerikanischen Kurs fährt, blicken die jungen Kräfte hoffnungsvoll nach Amerika. Man könne dieses Verhalten Schizophrenie nennen. Das erinnert mich an eine der Figuren in ihrem Buch, die sagt, dass die iranischen Regierungen niemals bei ihrem Volk gewesen seien. Ja, das ist die bittere Lektion, die man aus der modernen iranischen Geschichte lernen kann. Diese moderne iranische Geschichte, die Sie ansprechen, steht im Zentrum ihres neuen Romans. Sie beginnen mit dem Mord an dem amerikanischen Konsul Robert Imbrie im Jahr 1924, erzählen dann die Geschichte des Sturzes von Mossadegh unter amerikanischer Anleitung im Jahr 1953 anhand der Geschichte des US-Geheimdienstlers Kim (Kermit) Roosevelt und lassen den Leser anschließend in die iranischen Untergrundaktivitäten der 1970er Jahre blicken, indem sie vom Schicksal des jungen Iraners Resâ berichten. Daran schließt sich das aus meiner Sicht zentrale Kapitel des Buches an, welches am Vorabend der iranischen Revolution spielt. Wir erfahren von dem amourösen Abenteuer des Amerikaners George mit der Iranerin Minâ und dem verheerenden Ausgang. Von diesem Kapitel an wird das iranische Schicksal zum Schicksal der Familie Huschmand. Die Fäden der einzelnen Geschichten laufen bei der Mutter Malak Bânu zusammen. Die ohnehin schwachen Grenzen zwischen Gut und Schlecht, Richtig und Falsch lösen sich spätestens hier vollkommen auf. Ja, ich glaube nicht an dieses Schwarz-Weiß-Klischee. Ich urteile nicht über meine Charaktere. Diejenigen, die Urteile fällen, wollen Antworten. Ich aber will Fragen stellen, so gut und so präzise wie nur möglich. Und wenn man durch diese Fragen ein Bild von sich selbst oder einer Gesellschaft gewinnt, dann ist man schon nah an den Antworten dran. Liegt darin der Grund dafür verborgen, dass Sie die Geschichte der Familie Huschmand, in der sich die gesamte iranische Tragödie spiegelt, entwickelt haben? Ich habe versucht, die gesamte iranische Gesellschaft in dieser Familie zu bündeln. Das Schicksal der verschiedenen Generationen dieser Familie basiert auf den Erfahrungen der iranischen Gesellschaft. Sie können im Iran viele Familien finden, deren Mitglieder in beiden Regimes im Gefängnis waren. Und wenn man davon ausgeht, dass es sich bei dem Regime des Schahs und dem der Mullahs um zwei gegensätzliche Diktaturen handelt, dann ist es absurd, dass dieselben Menschen sowohl unter dem Schah als auch unter den Mullahs »aus politischen Gründen« im Gefängnis saßen. Aber genau das war der Fall. Für den westlichen Leser ist ihr Buch ein Geschenk, denn es liefert die historischen und gesellschaftlichen Fakten der iranischen Realität im Gewand eines Romans. Ich möchte daher noch einmal auf die Gegenwart kommen. Sind die Antriebskräfte der jungen Menschen im Iran heute mit denen in der iranischen Geschichte vergleichbar? Wenn Sie die so genannte »grüne Bewegung« meinen, dann denke ich, dass die Grundeinstellung der jungen Menschen heute eine andere ist. Sie haben niemals ein großes Ideal oder Vorbild im Kopf gehabt wie es meine Generation oder noch die davor hatte. Wenn man ein großes Ziel vor Augen hat, wie wir es damals hatten, dann kommt man diesem oft nicht nahe, weil man seine Möglichkeiten meist nicht im Blick hat. Ich wollte aber auch die Frage der Gewalt thematisieren, denn das ist etwas, was sich in der modernen Geschichte des Iran ständig wiederholt. Und ich denke, es ist nicht immer nur die Regierung, die dafür verantwortlich gemacht werden muss, sondern auch die oppositionellen Gruppen, die Künstler, Schriftsteller, Intellektuellen. Jeder ist für das Schicksal seines Landes verantwortlich. Am Ende ihres Romans legen Sie den Finger in die Wunde der Straflosigkeit im Iran. Ja, denn die Frage, die mich am meisten beschäftigt, ja beunruhigt, ist die, was »danach« geschieht. Viele Menschen mögen Begeisterung empfinden, wenn sich ein Wandel ankündigt, aber man muss auch daran denken, was nach einem solchen Wandel geschieht. Wenn ein Umsturz viele Enttäuschungen und Aggressionen freisetzt, dann ist es nicht weit zum Gewaltausbruch. Und wenn sich dieser Kreislauf aus Enttäuschung und gewaltsamem Umsturz ständig wiederholt, dann ist jeder Sieg nur ein Pyrrhussieg. In ihrem Roman sagt ein iranischer Professor zu dem jungen Amerikaner George: »Wir machen uns das Leben aus einer gewissen Dummheit heraus schwer.« Ja, denn wenn man die alten Fehler immer wieder macht und nicht aus der Erfahrung lernt, dann ist das in meinen Augen dumm. Die unaufhörliche Spirale der Gewalt kann ein Element dieser Dummheit sein. Diese Dummheit drückt sich in der Unfähigkeit aus, eine Situation zu bewerten und daraus zu lernen. Vom Personal ihres Romans bleibt am Ende nur Malak Bânu übrig, dement und unfähig, sich um sich selbst zu kümmern. Kann sie die Realität nur ertragen, indem sie alles vergisst?

Nun ja, zunächst einmal

ist ein Aspekt ihres Zustands, dass sie in ihren eigenen Exkrementen

zurücklassen wird. Sie geht in ihren eigenen Ausscheidungen unter. Der andere

Aspekt ist der Druck und die Härte der Realität, mit der sie ihr Leben lang

konfrontiert war und die sie komplett vergisst. Alles, was ihr am Ende bleibt,

sind Erinnerungen an Liebe und Leidenschaft. Und das möchte ich sagen: Was dem

Menschen am Ende bleibt, ist Liebe. Selbst wenn man sich als Aktivist 24 Stunden

am Tag mit politischen Fragen befasst, hat die Liebe die tiefste und

nachhaltigste Wirkung. |

|

|

|

|

|||