|

Jazz aus der Tube

Bücher, CDs, DVDs

&

der Link des Tages

Schiffsmeldungen

Nachrichten, Gerüchte, Ideen,

Leute & Jobs

aus der Verlagswelt, Fachpresse & Handel

Links

Bücher-Charts

l

Verlage A-Z

Medien- & Literatur

l

Museen im Internet

Rubriken

Belletristik -

50 Rezensionen

Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik

Quellen

Biographien, Briefe & Tagebücher

Geschichte

Epochen, Menschen, Phänomene

Politik

Theorie, Praxis & Debatten

Ideen

Philosophie & Religion

Kunst

Ausstellungen, Bild- & Fotobände

Tonträger

Hörbücher & O-Töne

SF & Fantasy

Elfen, Orcs & fremde Welten

Sprechblasen

Comics mit Niveau

Autoren

Porträts,

Jahrestage & Nachrufe

Verlage

Nachrichten, Geschichten & Klatsch

Film

Neu im Kino

Klassiker-Archiv

Übersicht

Shakespeare Heute,

Shakespeare Stücke,

Goethes Werther,

Goethes Faust I,

Eckermann,

Schiller,

Schopenhauer,

Kant,

von Knigge,

Büchner,

Marx,

Nietzsche,

Kafka,

Schnitzler,

Kraus,

Mühsam,

Simmel,

Tucholsky,

Samuel Beckett

Honoré

de Balzac Honoré

de Balzac

Berserker und Verschwender

Balzacs

Vorrede zur Menschlichen Komödie

Die

Neuausgabe seiner

»schönsten

Romane und Erzählungen«,

über eine ungewöhnliche Erregung seines

Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie

von Johannes Willms.

Leben und Werk

Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten

Romanfiguren.

Hugo von

Hofmannsthal über Balzac

»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit

Shakespeare da war.«

Literatur in

Bild & Ton

Literaturhistorische

Videodokumente von Henry Miller,

Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan

Rickman liest Shakespeares Sonett 130

Thomas Bernhard

Eine

kleine Materialsammlung Eine

kleine Materialsammlung

Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen

gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen

Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen

Humor, gelt?

Hörprobe

Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan

»Oh

my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/

Is called the Midwest.«

Ulrich Breth über die

Metamorphosen des großen Rätselhaften

mit 7 Songs aus der Tube

Glanz&Elend -

Die Zeitschrift

Zum 5-jährigen Bestehen

ist

ein großformatiger Broschurband

in limitierter Auflage von 1.000

Exemplaren

mit 176 Seiten, die es in sich haben:

Die menschliche

Komödie

als work in progress

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«

Zu diesem Thema haben

wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás

Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter

Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den

besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt.

Anzeige

Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & Elend

Martin Brandes

Herr Wu lacht

Chinesische Geschichten

und der Unsinn des Reisens

Leseprobe

Neue Stimmen

Die

Preisträger Die

Preisträger

Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge

reicht

von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.

Die prämierten Beiträge

Nachruf

Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor

Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer

»Ich glaube nicht an Psychologie,

ich glaube an gute Züge.«

Wir empfehlen:

kino-zeit

Das

Online-Magazin für

Kino & Film

Mit Film-Archiv, einem bundesweiten

Kino-Finder u.v.m.

www.kino-zeit.de

Andere

Seiten

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek

Joe Bauers

Flaneursalon

Gregor Keuschnig

Begleitschreiben

Armin Abmeiers

Tolle Hefte

Curt Linzers

Zeitgenössische Malerei

Goedart Palms

Virtuelle Texbaustelle

Reiner Stachs

Franz Kafka

counterpunch

»We've

got all the right enemies.«

Riesensexmaschine

Nicht, was Sie denken?!

texxxt.de

Community für erotische Geschichten

Wen's interessiert

Rainald Goetz-Blog

|

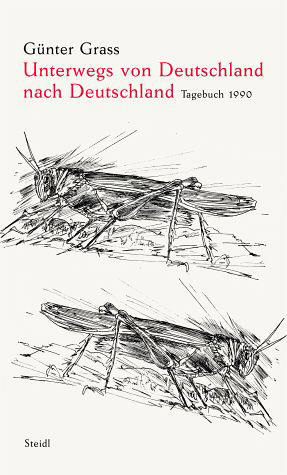

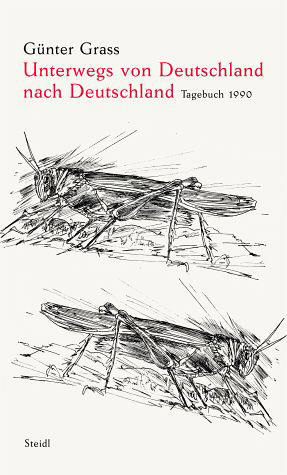

Das

Tagebuch als Zwischenlager Das

Tagebuch als Zwischenlager

Lothar Struck über das

Tagebuch 1990 von Günter Grass »Unterwegs von Deutschland nach Deutschland«

Man

erfährt am Ende des Buches mehr darüber, warum das Tagebuch plötzlich

auf Vortritt besteht: Es ging darum, bisher unbekannten Schreibhemmungen

zu begegnen. Das Tagebuch als eine Art Selbstvergewisserungsinstrument; ein

Zwischenlager. Der aufmerksame Leser wundert sich anfangs über Art und Zahl der

(unterschiedlichsten) Entwürfe zum Projekt der "Unkenrufe". Ständig werden

Erzählpersonen, -perspektiven, -zeiten, -motive erwogen und wieder verworfen und

man ist überrascht irgendwann unter einem Datum im Sommer zu lesen, dass wohl im

Laufe des Jahre noch der erste Satz folgt (es geht aber dann schneller und

verblüffend reibungslos, was nur noch wie nebenbei berichtet wird).

Warum diese Schreibhemmungen? Sind es die hektischen und eruptiven Zeitläufte,

die Grass' Selbstsicherheit, die politischen Koordinaten für einen Moment aus

der Balance bringen? Einübung einer Disziplin für den eher unstet werdenden,

sich politisch (zu stark?) gebenden Schreiber? Die "schöne Endzeit" (Kerstin

Decker) ist im Januar 1990, als Grass pünktlich am 1. beginnt, schon fast

vorbei.

Reisen, kochen,

schreiben, zeichnen

Der Leser erfährt (wie häufig in solchen Tagebüchern) einiges über das

Privatleben des Autors (wenn auch nicht alles, etwa wenn fast auf der letzten

Seite fast beiläufig von der Überwindung der Ehekrise die Rede ist, die vorher

keinerlei Erwähnung würdig schien). Grass reist enorm viel (der Titel ist

durchaus präzise) und nicht nur zwischen seinen diversen Feriendomizilen; es

gibt mehrere Reisen in die DDR, Tschechoslowakei, ein Kongress in Norwegen - und

natürlich Polen (zu seinen Kaschuben). Ansonsten kocht Grass

deftig-rustikal (nichts ist vor ihm sicher; jeder Pilz, jeder Fisch, jedes

Wildtier wird, wenn möglich, gebraten, geschmort oder gekocht) und man fragt

sich, warum er eigentlich so verblüffend selten Magenprobleme hat.

Vor allem erweist er sich aber als berserkerhafter Zeichner und Graphiker. Auch

hier ist kein Motiv vor ihm sicher: ein abgegessener Fisch, ein gehäutetes

Kaninchen, eine in Alkohol eingelegte Heuschrecke aber auch der geschenkte

Kaktus, der Ausblick aus einem Hotelzimmer oder Grossformatiges für Kirchen (!).

Auf den ersten siebzig und den letzten sechzig Seiten gibt es einige der

Zeichnungen. Diese und der gelegentlich ans 19. Jahrhundert erinnernde

Sprachduktus von Grass entrücken dieses Tagebuch manchmal aus der Zeit, etwa

dann, wenn er aus Tintenfischen Tinte gewinnt. Leider sind diese kontemplativen

Momente zu selten.

Die "Zeit" hat neulich

Auszüge publiziert, die suggerierten, die Tagebücher bestünden fast

ausschliesslich aus Äusserungen zum für Grass per se gescheiterten

Einigungsprozess (den er ja so, wie er geschah, dezidiert ablehnt und mit

allerlei Invektiven versieht). Das ist wie schon erwähnt glücklicherweise nicht

der Fall. Werkbiographen und Germanisten bekommen einiges zu tun; im Herbst (das

Projekt "Unkenrufe" ist immer noch in seltsamer Schwebe) entwickelt Grass

plötzlich aus seinem Kopf ein Exzerpt für einen Roman (den er für 1997 fertig

sieht). Ein Projekt, welches eine grosse Recherchearbeit erfordert, sich ihm

sprudelnd in groben Zügen zeigt, ja geradezu epiphanisch erscheint. Es sind

Reflexionen und Gedankensplitter über Theodor Fontane, der in die Gegenwart

versetzt wird und eine Figur des Autors Hans Joachim Schädlich an die Seite

gestellt bekommt ("Tallhover"). Der Arbeitstitel lautet "Die Treuhand" (Grass

will, obwohl er die Treuhand und deren Stil verabscheut, einen Termin mit

Rohwedder vereinbaren, um mehr zu erfahren) – später wird daraus "Ein weites

Feld" – das Buch, das Reich-Ranicki auf dem Cover des "Spiegel" zerreissen wird.

Der Leser mit dem Wissen

von heute erkennt, wie sehr Grass' Augstein-Rezeption (insbesondere dessen

Bismarck-Bild) in dieses dann 1995 erscheinende Buch eingeflossen ist. Grass ist

geradezu unflätig Augstein gegenüber, der zum Nationalisten verkomm[e],

betitelt ihn als kleinwüchsigen wie grössenwahnsinnigen Potentaten und

dann als liebenswerte[n] Narr[en], der Sekretärinnen tätscheln muß, die

Korruption in aller Welt mit dem "Spiegel" bekämpft, aber die Korruption in

seinem Haus…duldet und sich in deutschnationalem Starrsinn gefällt, was ihn

nicht davon abhält, mit ihm in der Öffentlichkeit zu diskutieren und über

Hellmuth Karasek (Augstein: "Karasek ist gescheit und korrupt" -

vermutlich ist beides falsch) herzuziehen.

Verlust des politischen

Koordinatensystems

Weiterhin bietet Grass seine Aufsätze und politischen Kommentare zur Einheit

jedoch zunächst dem "Spiegel" an. Als dieser dann einen Text von ihm nur

zensiert (d. h. um ein Kapitel gekürzt) übernehmen will, ist kurz die "Zeit"

die erste Anlaufstelle, bis Ulrich Greiner eine, wie Grass meint Hexenjagd

gegen Christa Wolf eröffnet (und das "Spiegel"-Feuilleton nachzieht). Danach

weicht er auf "Süddeutsche" oder "FR" aus (mit eher mässigem Erfolg). Dennoch

muss Grass' Präsenz insbesondere im Fernsehen mindestens im ersten halben Jahr

1990 sehr gross gewesen sein – einmal wird ein Termin für eine "Kennzeichen

D"-Sendung (ZDF) abgesagt, weil er schon anderenorts so oft zu sehen war.

Als zeitgeschichtliches

Dokument ist das Tagebuch eher von marginalem Interesse. Aber es gibt

erstaunliche Einblicke in das politisch-strategische Denken von Grass, der

immerhin als einer der führenden Intellektuellen gilt (auch danach noch? -

könnte man besorgt fragen). Und es zeigt, dass Grass' Verzweiflung (wie

berechtigt sie im Einzelfall auch immer sei) Auswirkungen auf sein literarisches

Schaffen zu dieser Zeit hat.

Anfangs stemmt sich Grass mit teilweise törichter Rhetorik gegen jegliche

politische Lösung der durch den Mauerfall entstandenen Situation und befürwortet

eine autonome DDR. Verräterisch die Bemerkung gleich zu Beginn: Will

versuchen,… das angebliche Recht auf deutsche Einheit im Sinne von

wieder-vereinigter Staatlichkeit an Auschwitz scheitern zu lassen. Einige

Äusserungen Grass' sind wahrlich von imposanter (politischer) Dummheit.

In dieser fast paranoiden Phase beginnt er selbst an Willy Brandt zu zweifeln.

Es überkommt ihn eine Beunruhigung, wenn dieser Nuancen anders betont,

als Grass meint, dass Brandt zu sprechen habe. In einer Diskussion mit ihm muss

er grundsätzlich widersprechen, was ihm nicht leicht fiel. Ein "Spiegel"-Interview

Brandts verwirrt Grass, weil dieser dort abwechselnd von Föderation und

Konförderation spricht und einmal hätte er sich mehr Deutlichkeit

gewünscht. Man fragt sich, ob Grass die Intention von Brandts (und Bahrs)

Ostpolitik, das Prinzip "Wandel durch Annäherung", überhaupt jemals verstanden

hat. Wie ein Geigerzähler knattert Grass sein Genörgel und Gejammer

insbesondere in den ersten Monaten gegenüber allen und allem, was ihm als

nationalem Stumpfsinn dünkt. Wer nicht (fast) bedingungslos für ihn ist,

ist gegen ihn.

Als Alibinörgler

geduldet – aber machtlos

Keine Plattitüde wird ausgelassen, so lange sie in sein Konzept passt und so

siedeln die Themen Auschwitz, deutsche Frage, Waldsterben nicht weit

voneinander. Wie rasend verliert Grass kurz seine politischen Koordinaten,

vermischt die politischen und ökonomischen Implikationen und ist dagegen, weil

man eben dagegen zu sein hat (oder weil alle anderen dafür sind – so klar ist

das nicht). Dabei sind seine ökonomischen Kassandra-Rufe (auch aus heutiger

Sicht) durchaus berechtigt und haben sich teilweise als zutreffend erwiesen.

Indem diese jedoch mit wuchtiger politischer Rhetorik vermengt (Anschluss;

Kohl im Sportpalast-Stil) und zu einem undefinierbaren Brei

zusammengerührt werden, macht Grass es seinen Gegnern leicht, das Gericht als

ungeniessbar stehen zu lassen.

Ständig kokettiert er im

Laufe des Jahres mit seinem Austritt aus der SPD, schreibt Briefe, an Oskar

(den dieser erst nach zweieinhalb Monaten mit einem Anruf beantwortet), an

Engholm, gibt ungefragt Ratschläge und merkt nicht, wie er in vom Strudel der

Ereignisse an den Rand gespült wird. Und dann noch an den Rand der SPD, die im

Osten zur 22%-Partei im März 1990 wurde und "gesamtdeutsch" mit Lafontaine auf

33,5% kam. Grass als doppelte Randexistenz. Früh spürt er, dass Lafontaine der

falsche Kandidat ist, weil er nur ein "Nein" bietet ohne klares

Gegenkonzept oder – warum nicht? – Vision und er überlegt, ob er mit ihm

in den toten Wald geht. Nach dem Attentat hofft er kurz, er möge aufgeben;

im Laufe des Wahlkampfs bleibt Grass' Respekt zu Oskar, mehr nicht.

Als sich Grass besinnt entwirft er Gegenkonzepte, bleibt dabei aber immer hübsch

weit von jeder nur möglichen realistischen Verwirklichung, um nicht daran

gemessen zu werden. Er entwickelt ein Sieben-Punkte-Programm, vertraut dem

Tagebuch seine Kompromisslinie an - aber wer will das hören. Grass sieht eine

Hässlichkeit in dieser Vereinigung; die DDR werde fremdbestimmt

posaunt er heraus. Er träumt noch von einem "Bund deutscher Länder" als

Engholm ihn nach der gescheiterten Bundestagswahl Weihnachten 1990 besucht

(Lafontaine ist abgetaucht [es sollte nicht das letzte Mal sein]) und es nicht

manchmal nicht ganz klar, ob es sich Grass im Vorgefühl des Scheiterns

der Einheit und ob der Vergeblichkeit seiner Anstrengungen nicht auch arg

bequem macht.

Am schlimmsten muss es

sein in diesen Momenten nur als Alibibedenkenträger zu fungieren, der

pflichtschuldigst in den Medien abgedruckt und gesendet wird und danach gehen

darf. Ein geduldetes Feigenblatt, auch für die SPD, die rat- und konzeptlos ist;

Brandt entrückt, Schmidt mit einer Breitseite gegen den Spitzenkandidaten kurz

vor der Wahl (das kennt man in der SPD also), Vogel zwischendrin und Engholm

(der potentielle Nachfolger) - auch er in Grass' Augen ungeeignet (da hatte er

Recht) und viel zu schnell in den üblichen Machtzynismus verfallen. Und

mittendrin der sich durch Gartenarbeit ablenkende, Bäume pflanzende (Pflanzwut),

kochende, seine Kinder besuchende, Bücher lesende (Rushdies "Satanische Verse" [gegen

Ende reißerisch]; Rilke; sonst eher wenig), vor allem Zeichnende, dessen

Mahnungen, Aufschreie, Appelle nicht gehört werden, als hätte sich "seine" SPD

vor den Sirenengesängen des Dichters die Ohren verstopft.

"Schwarzseher der Nation" – welch' eine Kränkung

Die Demütigung

sitzt wohl tief und wenn er das Wort Depression gebraucht, dann glaubt

man ihm. Er, der weiland so gefragte und gewünschte Intellektuelle, wird einfach

ignoriert, was vor allem daran liegt, dass die SPD der Kohlwalze, die in fast

mechanischer Präzision vorgeht, nichts entgegenzusetzen hat. Verbitterung?

Wahrscheinlich, aber Grass setzt auch hier im Tagebuch oft genug eine Maske auf

(oder er hat es bereinigt – wer weiss?). Man merkt: Dieser Mann ist nie privat

wenn er schreibt; immer Schriftsteller, Textverwerter, Institution; immer

öffentlich. Und immer Verfremder, immer auch ein Teil Fiktion, und natürlich,

auch Posierender. Immer scheint er um seine Literarizität bemüht, auch noch wenn

er nur von banalen Dingen spricht (die leider zu häufig banal bleiben). In der

aufgebauschten Affäre im Jahr 2006 um seine Zugehörigkeit zu einer

Waffen-SS-Einheit stellte sich Grass ein bisschen dumm und meinte, er könne doch

nichts dafür, wenn andere in ihm eine moralische Instanz gesehen hätten und das

hätte er so nicht sein wollen. Das Tagebuch widerlegt das eindeutig. Jede Faser

schreit nach Anerkennung, giert nach Aufnahme in die jeweilige Diskussionsrunde

- freilich aus dem gemütlichen Sessel des Intellektuellen heraus (in die

Politik? – der Gedanke kommt ihm nie; Havel desavouiert er bereits als von der

Macht infiltriert).

Nur Antje Vollmer hört ihm zu; lange Telefonate mit ihr, Grass überlegt die

Grünen zu wählen, besucht eine Versammlung, hält eine Rede und bekommt dann

dieses basisdemokratische Gequatsche mit. Er wendet sich wieder ab und

beschliesst irgendwann noch mal SPD zu wählen, denn soviel Minderheit will er

dann doch nicht sein.

Kaum jemand in diesem Buch besteht vor Grass' Urteil. Das Feuilleton nicht –

Greiner und Schirrmacher sind für ihn richtende Kulturfunktionäre - und

auch (auch?) Schriftstellerkollegen nicht. Er hadert mit Jurek Becker, als

dieser im "Literarischen Quartett" Reich-Ranicki nicht entscheiden genug

widerspricht. Und als Erich Loest, den er am Anfang hoffiert, Grass plötzlich

Schwarzseher der Nation nennt, bemerkt Grass resignierend, dass, sobald

das Gespräch öffentlich wird, die Kollegen in Profilsucht verfallen.

Der unpolitische Rühmkorf bleibt noch; die sich zergrübelnde Christa

Wolf, Hein. Grass will Christa Wolf beistehen, will wieder helfen und dabei

gehört werden (in dem er gleich wieder eine neues Pamphlet schreibt Beim

Strickedrehen), aber wieder verhallt sein Hilfeangebot und er stürzt sich

dann in Gartenarbeit oder Zeichnungen und überlegt, wie er den Absprung von

Luchterhand einfädeln kann, diesen maulfaule[n] Haufen voll mit

Literaturbeamte[n].

Daumen drücken für

Klinsmann

Seine Idyllisierung der DDR hat obszöne und komische Seiten, etwa wenn er

von diesem verletzte[n], traurige[n], graue[n] Land spricht. Mal mokiert

er sich über die beklemmend lockere Grenzkontrolle (deutsch-deutsch), mal

stört er sich daran (deutsch-polnisch). Seine Abneigung zur

Großbundesrepublik, die Großpolitiker in ihrem Bonner Befehlston

(zum Kotzen!) und die Westdeutschen, die in die DDR kommen, sind für ihn

Kolonialbeamte. Währenddessen kauft er für billige Ostmark kubanische

Zigarren (so lange es noch geht).

Und wie beinahe peinlich seine Reisen in die DDR und sein Anbiedern an die

Angeschmierten, wie er sie nennt, aber sich selbst meint. Für ihn ist Modrow

eine melancholische Figur (menschlich, wissend, leidensfähig, beinahe

anrührend); Gysi mag er nicht, daher unterschätzt er ihn. Im Januar noch

siegessicher für die SPD (das erinnert fatal daran, als die SPD 1949 auch

dachte, die Wahlen zu gewinnen), bröckelt diese Zuversicht von Tag zu Tag. Aber

die Dimension der Niederlage bei den Volkskammerwahlen hatte selbst er nicht

erwartet und er fügt sich schlecht darin. Als ein Mann auf der Strasse ihm sagt,

die Leute hätten doch diese verkohlt[e] Einheit gewollt, meint er, jetzt

würde schon wieder der ostdeutsche[n] Bevölkerung die Rolle des

Versagers, Verlierers zufallen. Demokratie ist für Grass manchmal schwer

auszuhalten (Wahlschwindel) und er glaubt es einfach nicht, dass man

einen anderen als seinen Standpunkt haben kann.

Trauer

bei der letzten Zugfahrt durch die DDR - natürlich wie immer erster Klasse.

Obwohl er das rechte Gewaltpotential schon wahrnimmt. Und obwohl er einmal

Lafontaine fast anfleht Erbarmen zu zeigen – für die Menschen. Ja, es ist

wohl schlimm, die liebgewonnene Puppenstubenperspektive aufgeben zu müssen. Und

dann, wenn nach Polen weiterreist, sieht er plötzlich die maroden Gebäude,

beklagt das Unvermögen der Leute und ärgert sich (dann plötzlich ganz

"Deutscher" werdend).

Manchmal gelingen (unfreiwillig? gewollt?) Bilder von Kraft und hintergründiger

Symbolik. Grass geht in die Brombeeren (wer jemals Brombeeren geerntet

hat, weiss, was das bedeutet). Oder wenn er im Herbst das Fallobst mit grosser

Vitalität einsammelt – und dem Leser kommt es vor, als sammle er zugleich seine

Deutschlandpolitik mit ein (und vermostet sie gleich mit). Oder wenn er in

Gdansk Weite, Kindheit, sich wiederholendes Grün entdeckt und ins

Schwärmen gerät. Seltene Momente vom Glück eines Getriebenen; man mag ihn dann

sofort.

Aber dieser Grass'sche

Selbsthass. Er wolle lieber Zigeuner sein als Deutscher krakeelt er. Bei

der Fussball-WM (diese Ersatzkriege) drückt er den Tschechen die

Daumen, aber findet Klinsmann und Littbarski toll und hofft, dass sie keine

gelbe Karte bekommen (er nennt das Rückfälle). Der Wunsch, Deutschland

möge gegen England ausscheiden – und dann das Sich-Ertappen, den Deutschen beim

Elfmeterschiessen die Daumen zu drücken. Wie komfortabel es sich doch dieser

Position leben lässt: (Scheinbar) auf der Seite des anderen – und doch Freude

beim deutschen Sieg. Man gewinnt immer. Eigen-Seelenmassage (oder doch eher ein

kleiner Selbstbetrug?) und Nörgelattitüde.

Die Mauer fällt vom

Osten aus

Grass beklagt diese dumpfe Bewunderung der Westdeutschen, die ihm zum

Beispiel in der Tschechoslowakei begegnet, diesem, wie er konstatiert,

glücklichen, armen Land - weil es keinen reichen Bruder hat (dass die

Tschechen eine andere Meinung haben, interessiert ihn nicht). Entfremdung von

Havel, der schlecht zuhören kann. Nebenbei Grass' schier pathologische Akribie:

sich erinnernd, Havel 1967 eine Hasenpastete geschenkt zu haben.

Aber hat Grass nicht mit seinen Zweifeln an Art und Geschwindigkeit dieses

Vereinigungsprozesses Recht behalten? Vor allem, was die Ökonomie angeht. Und

natürlich die Befürchtung, Deutschland könnte wieder auftrumpfen (mit Berlin als

Hauptstadt). Einiges wirkt heute fast niedlich; anderes real. Wenn Grass von der

inneren Einheit spricht, die sich so nicht einstellen kann, werden einige

ihm zustimmen. Gefühlte Zustimmung. Fakten waren (und sind) Grass' Sache nicht.

Die Vorhersage, die innere Einheit werden nicht gelingen, ist zunächst einmal so

allgemein, dass sie immer auch irgendwie stimmt. So wie das vom Schnäppchen

DDR. Dass der Mauerfall von den Ostdeutschen ertrotzt und erkämpft wurde – Grass

berücksichtigt das nirgendwo. Er glaubt, Kohls Politik treibe gut ausgebildete,

junge Menschen von der DDR in den Westen. Nur einmal konzidiert er, dass dieser

Vorgang seit November/Dezember 1989 bereits im Gang ist. Die weltpolitischen

Implikationen, die Fragilität Gorbatschows – kein Thema in diesen Betrachtungen.

Der aufkommende Golfkrieg wird als Bedrohung empfunden und Grass philosophiert

darüber, ob die USA nicht ebenfalls vom Wettrüsten geschwächt seien, aber

dass Bush versucht eine weltweite Koalition unter dem Dach den UN gegen den Irak

zusammenzustellen – Fehlanzeige. Die Nationalismen in Osteuropa, das

auseinanderbrechende Jugoslawien – Grass sieht nur den Nationalismus der Balten

und der Serben; kein Wort von den Kroaten und Slowenen. Selektive Wahrnehmung.

Stattdessen viel Lamento über das Ozonloch und den Klimawandel – der Flieder

blüht jetzt im Mai. Aber wann sonst?

Und es steht zu

befürchten, dass die beiden Heuschrecken auf dem Buchumschlag (eine von Ost nach

West, die andere von West nach Ost) auch schon wieder ihre Symbolik haben. Grass

gibt keine Ruhe. Jene heitere Zuversicht die weiss, dass es schlimm

ausgehen wird, nervt enorm. Sie hat etwas von der Persistenz der

"Prophezeiung" des eigenen Todes.

Aber was wäre nur ohne ihn? Lothar Struck

Die kursiv gedruckten

Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.

|

Günter Grass

Unterwegs von Deutschland nach Deutschland

Tagebuch 1990

Steidl Verlag,

Göttingen 2008

Gebunden, 258 Seiten,

20,00 EUR

ISBN-13

9783865218810

|

Honoré

de Balzac

Honoré

de Balzac Eine

kleine Materialsammlung

Eine

kleine Materialsammlung

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« Edition

Glanz & Elend

Edition

Glanz & Elend Die

Preisträger

Die

Preisträger

Das

Tagebuch als Zwischenlager

Das

Tagebuch als Zwischenlager